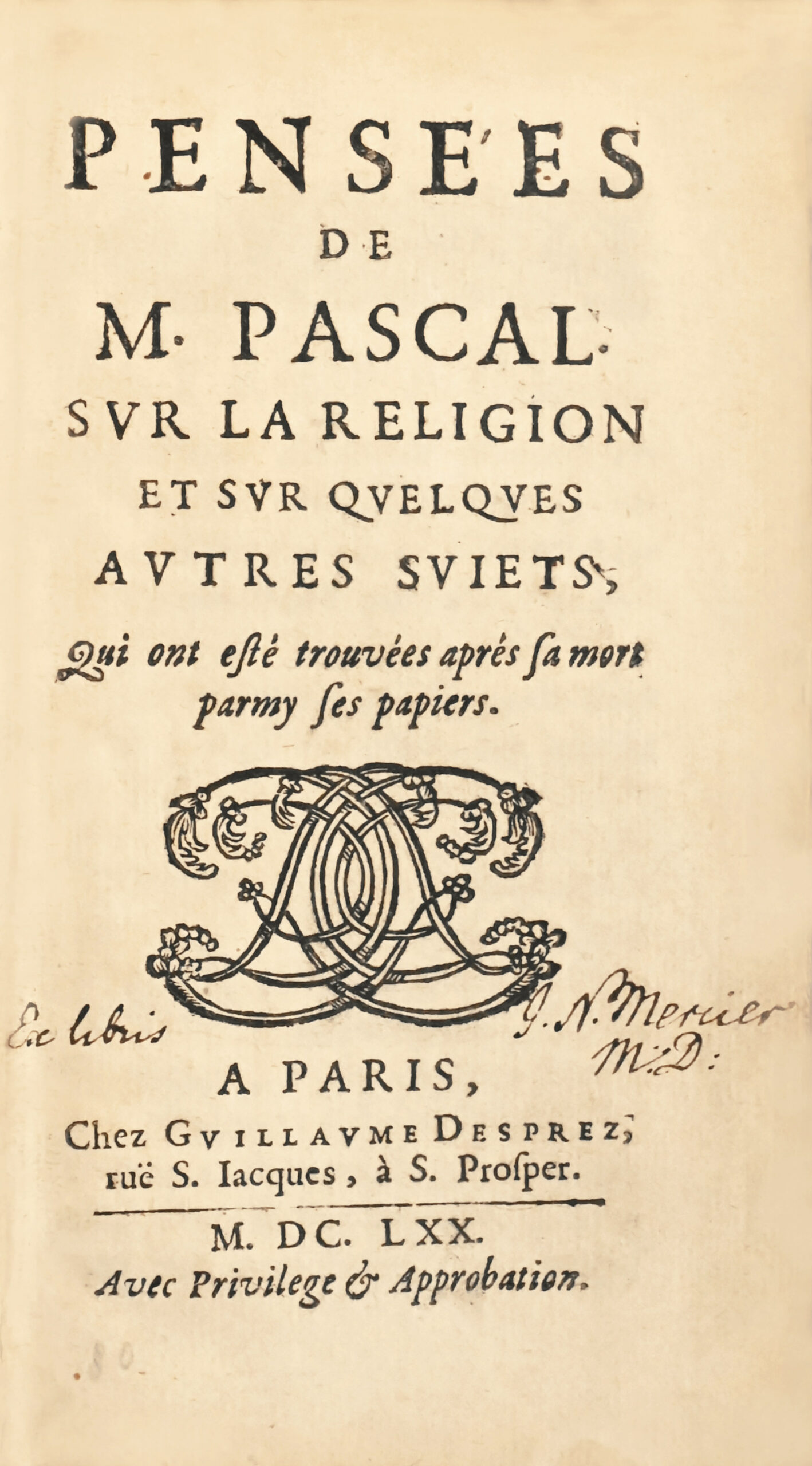

Paris, Guillaume Desprez, 1670.

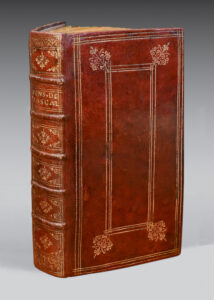

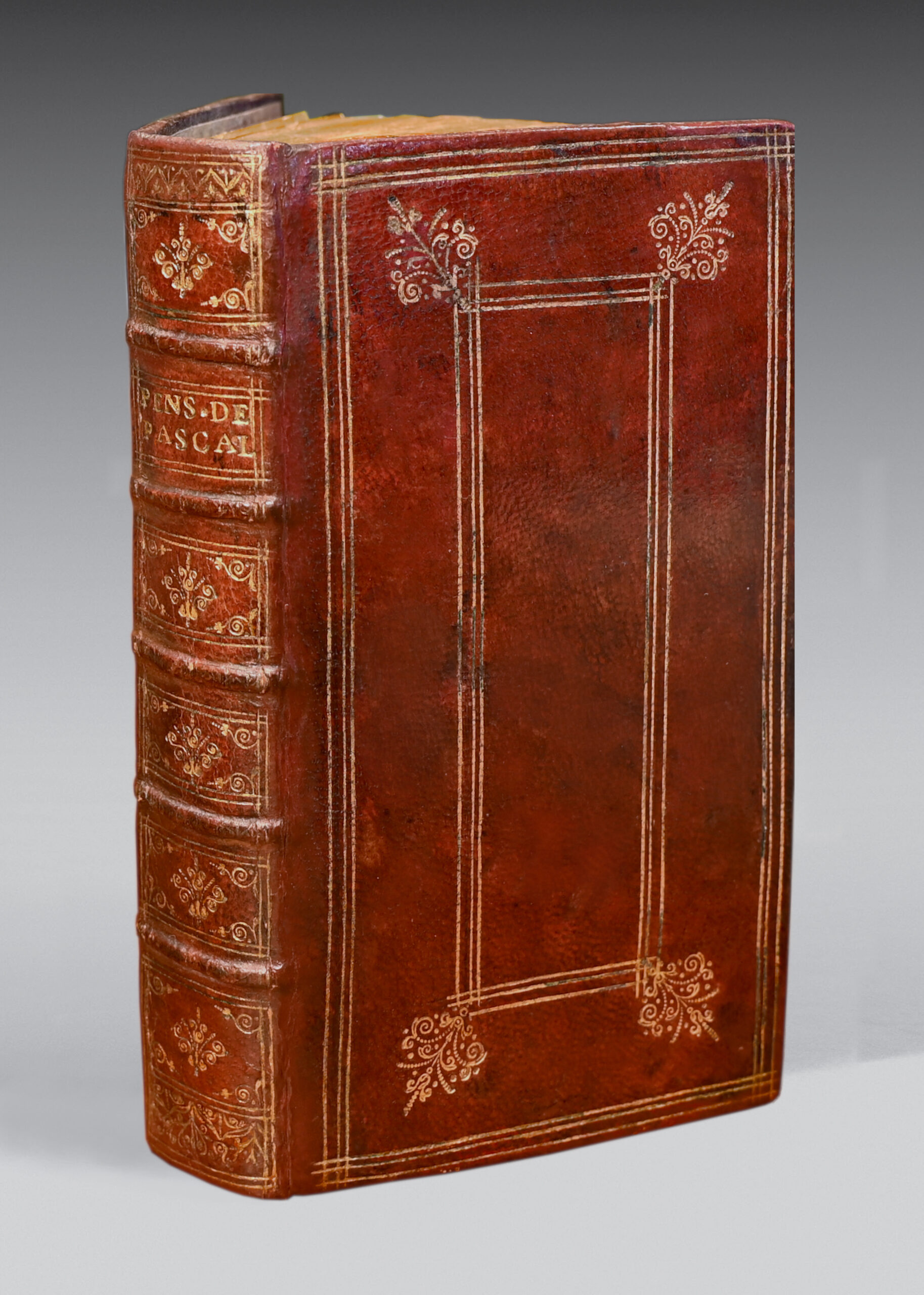

In-12. Plein maroquin rouge, encadrement de filets à la Duseuil sur les plats, dos à nerfs richement orné, coupes décorées, tranches dorées. Reliure en maroquin de l’époque.

164 x 82 mm.

Collation : 41 feuillets liminaires, 365 pages, 10 feuillets de table.

Précieuse édition des Pensées imprimée dès l’année 1670 relié en maroquin rouge de l’époque, l’exemplaire de l’abbé de Saint André, maitre du célèbre collège du Plessis Sorbonne en l’année 1698.

Exemplaire appartenant à la seconde des quatre éditions parues en 1670 (Brunet, supplément II 167, lui donne la priorité et la qualifie d’édition originale ; Tchemerzine la classe en seconde position, la qualifiant de première contrefaçon), provenant de la bibliothèque de l’abbé de Saint-André, maître au collège du Plessis-Sorbonne, A Paris, l’an 1698 cejourdhuy 21 mars »

Ce collège fut fondé en 1317 par Geoffroy du Plessis-Balisson, notaire apostolique et secrétaire de Philippe le Long, sous le nom de collège Saint-Martin-au-Mont. Mais il fut vite désigné sous le nom de collège du Plessis. Il fut uni à la Sorbonne en 1646 et prit alors le nom de Plessis-Sorbonne. Ses bâtiments sont occupés par l’actuel lycée Louis le Grand.

Les bibliographes classiques du xixè siècle considéraient la présente édition comme la première originale. Ainsi Deschamps dans le Supplément de Brunet (II-167) la décrivait-il ainsi : « Edition originale ; elle se compose de 41 ff. limin., de 365 pp. et de 10 ff. de table ; le privilège (délivré au sieur Périer), donné à Paris le 27 décembre 1666, porte à la fin : Achevé d’imprimer pour la première fois, le 2 janvier 1670 ; il y a un errata au verso.

- Petier, le premier, confronta minutieusement cette édition avec l’exemplaire unique de l’édition de 1669, que conserve la Bibliothèque Nationale ; les deux éditions n’en font qu’une ; le nombre des pages, les fleurons, les dispositions typographiques sont les mêmes ; il n’y a de différences que celles-ci : le titre n’est pas absolument le même ; l’exemplaire de 1669 n’a ni les approbations ecclésiastiques, ni le privilège, et la table finit au mot Charnel, c’est-à-dire que les ix derniers ff. manquent ; de plus, l’exemplaire de 1669 n’a pas été cartonné, c’est-à-dire qu’il n’a pas subi les suppressions ou modifications qui furent exigées, sans doute, par l’archevêque de Paris».

Deux autres éditions virent le jour en cette même année 1670.

1/ « Une seconde contrefaçon sous la même date, avec collation identique, a un titre un peu différent. Le monogramme de G. Desprez y est remplacé par le fleuron des Provinciales, éd. in-4 de 1657 » (Tchémerzine, v, 71).

2/ La véritable seconde édition des « Pensées », avec cette fois les fautes corrigées. Le titre est identique, à celui de l’édition originale mais la collation est différente : in-12 de (39) ff., 358 pp. chiff. 334 et (10) ff.

Parmi ces quatre éditions parues en 1670 la notre occuperait la seconde place par ordre chronologique. Elle est infiniment rare reliée en maroquin de l’époque.

« Pascal reste unique, non pas tant parce qu’il est « une des plus fortes intelligences qui aient paru » (Paul Valéry), mais par sa fougue, par son élan, par cette agressivité qui empoigne l’âme du lecteur, par ces découvertes, ces surprise, qu’il lui réserve, qui l’étonnent, qui le confondent et lui font découvrir, en lui, non seulement des abîmes, mais les moyens ou plutôt l’unique moyen de les franchir. »

« Comme l’on savait le dessein qu’avait Pascal de travailler sur la religion, l’on eut un très grand soin, après sa mort, de recueillir tous les écrits qu’il avait faits sur cette matière. On les trouva tous ensemble enfilés en diverses liasses, mais sans aucun ordre, sans aucune suite… Et tout cela était si imparfait, et si mal écrit, qu’on a eu toutes les peines du mondes à les déchiffrer » dit Etienne Périer dans sa préface. Les amis de Pascal, Roannez, Brienne et Étienne Périer s’en tinrent finalement à l’édition des fragments, en les disposant dans un certain ordre, groupant celles des pensées qui avaient quelque affinité par le sujet, se contentant de les « éclaircir et embellir ». Le résultat de ce travail fut l’édition de 1670.

Les exemplaires des « Pensées » de Pascal imprimés en 1670 reliés en maroquin de l’époque sont rares ; l’un appartenant à la première édition originale de 1670 fut vendu 230 000 € par Sotheby’s il y a 16 ans (Sotheby’s, 5 décembre 2001) ; le second, provenant de la bibliothèque Pierre Bérès, court de marges et restauré, fut vendu 120 000 € il y a 12 ans.

Précieux exemplaire relié en maroquin décoré de l’époque à superbe provenance : « Labbé de St André – Collège du Plessis-Sorbonne – ce 21 mars 1698 »

L’affirmation de Paris comme capitale de la France s’appuya sur le développement et le rayonnement de l’Université de Paris. Celle-ci vit le jour au cours du xiiè siècle au terme d’une croissance continue des écoles parisiennes regroupées sur la Montagne Sainte-Geneviève. Ces écoles dispensaient un enseignement qui préparait à trois grades : le baccalauréat (grammaire, dialectique, rhétorique), la licence (arithmétique, géométrie, astronomie, musique) et le doctorat (médecine, droit canonique, théologie).

A la fin du Moyen-Âge, l’Université de Paris était devenue le plus grand centre culturel et scientifique européen, attirant quelque 20 000 étudiants. Elle tirait sa renommée du prestige de ses maitres, mais également de ses bibliothèques dont la richesse n’avait d’égale que celle de la bibliothèque pontificale. L’Université de Paris fut le berceau du « second humanisme français » au xvè siècle et c’est à la Sorbonne que fut installée, en 1469, la première imprimerie de France par le bibliothécaire du roi Louis xi, Guillaume Fichet, et le prieur du collège, Jean Heynlin.

« L’établissement, doté d’une bibliothèque d’envergure, d’une chapelle et de dortoirs destinés au confort de ses étudiants s’associe en effet à la faculté de théologie, et s’implante durablement au cœur du Paris médiéval. De siècle en siècle, le collège que l’on nomme par la suite « la Sorbonne » joue un rôle grandissant dans la vie du royaume de France, participe activement au débat intellectuel, et poursuit sans relâche sa tâche d’enseignement.

En 1622, son illustre proviseur et bientôt cardinal Richelieu, à la recherche d’un lieu pour accueillir son propre tombeau, entreprend de grands travaux de rénovation et débute alors la construction d’une chapelle. C’est le début d’une modernisation constante des bâtiments, à mesure que la renommée de l’Université ne cesse de s’accroître dans toute l’Europe.

En 1698, l’Abbé de Saint André, maître au collège du Plessis-Sorbonne, apposait son ex‑libris manuscrit sur cet exemplaire des Pensées de 1670 relié en maroquin de l’époque.