Paris, Eugène Renduel, 1833.

In-8 de (3) ff. y compris le frontispice gravé, IV pp., 214 pp. Relié en demi-maroquin vert à coins de l’époque, filet doré encadrant les plats avec fleurons d’angles, dos lisse orné de fleurons et doubles filets dorés, couronne dorée dans le caisson inférieur, tranches jaunes sur témoins. Reliure de l’époque.

211 x 129 mm.

Edition originale « rare et recherchée » de cette œuvre dramatique en prose par le premier poète du théâtre français (Carteret).

Carteret, I, 406 ; Clouzot, 146 ; Vicaire, Manuel de l’amateur, IV, 280 ; Morgand et Fatout, Bulletin de la Librairie Morgand et Fatout, 3963 ; Solleine, Bibliothèque dramatique, II, 2735, Escoffier, Le Mouvement romantique, 993.

L’édition originale fut imprimée à 2 000 exemplaires, divisés en quatre tranches. Le présent exemplaire appartient à la première tranche.

« Tiré à 2 000 exemplaires. » Clouzot, 146.

Lors de sa première représentation, le 6 novembre 1833, la pièce est un échec. Juliette Drouet, éreintée par les critiques, décide alors d’abandonner le théâtre.

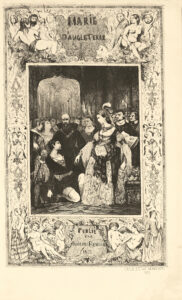

L’édition est ornée d’un beau frontispice gravé à l’eau-forte par Célestin Nanteuil tiré sur Chine et contrecollé.

« A Londres (1553), la reine Marie Tudor, tout occupée de son favori, l’aventurier Fabiano Fabiani, encourt la colère des nobles et l’hostilité du légat impérial, Simon Renard, qui représente le prince d’Espagne, futur époux de la reine. Mais Fabiani la trahit parce qu’il aime Jane, jeune orpheline élevée par un brave ciseleur nommé Gilbert qui, l’ayant adoptée, s’apprête à l’épouser. Le favori apprend en secret que Jane est la fille et l’héritière du feu Lord Talbot, assassiné, qui donna tous ses biens à la souveraine. Il révèle alors à Gilbert qu’il est l’amant de la jeune fille. Dès cet instant, ce dernier ne rêve plus que vengeance : il offre sa vie à Simon Renard, à la condition qu’il promette de le venger. Le généreux Gilbert va trouver la reine, déjà au courant de la trahison de Fabiani. Il lui révèle l’origine de Jane et demande que la jeune fille, rétablie dans ses droits, puisse épouser Fabiani. Marie, au contraire, fait arrêter Gilbert et Fabiani comme ayant attenté à sa vie, puis elle se repent et remet sans cesse la date de l’exécution du favori qu’elle aime toujours. Quant à Gilbert, il attend son heure en silence, en songeant que Jane aime l’autre. Pour Fabiani, l’instant du supplice approche. La reine, alors, charge Jane de le faire évader. Mais cette dernière est transformée : à présent c’est de l’ouvrier qu’elle s’éprend, et elle le fait évader à la place du favori perfide dont le peuple, excité par Simon Renard, réclame la mort. Tandis que Fabiani est conduit au supplice, la reine, encore une fois, s’efforce de la sauver : que l’on rejoigne Gilbert en fuite, et qu’il en soit, en cachette, substitué à l’autre pendant la nuit. Mais Simon Renard qui a flairé la supercherie, décide de sauver l’Angleterre : c’est le favori qui tombe. L’intérêt essentiel de la pièce devait être fait dans ce contraste qui, dans l’âme de l’héroïne, oppose les aspirations de la reine et les sentiments de la femme ; mais la note humaine y est étouffée par l’épaisse intrigue du mélodrame. La dernière journée (intitulée « Lequel des deux ? ») doit son pathétique profond à l’incertitude qui règne : on ne sait lequel tombera, du favori ou de l’ouvrier. Aussi, plus encore que les offenses à la vérité historique, la prose toute tendue vers l’antithèse, et les sentiments d’un sublime intense qui inspirent Gilbert, font de ce drame un des exemples les plus outrés du théâtre hugolien. »

Dictionnaire des Œuvres, IV, p. 400.

Dans sa préface, l’auteur cite Shakespeare, Corneille, Molière et Beaumarchais comme autant de maîtres à penser. Il rêve là son drame idéal : « Le but du poète dramatique doit toujours être d’atteindre tout à la fois le grand et le vrai, le grand dans le vrai, le vrai dans le grand. […]. La vérité contient la moralité, le grand contient le beau. […]. Le drame comme nous le comprenons, c’est le cœur humain, la tête humaine, la passion humaine, la volonté humaine. […]. Ce drame aurait pour lui une telle notoriété de loyauté, d’élévation, d’utilité et de bonne conscience qu’on ne l’accuserait jamais de chercher l’effet et le fracas, là où il n’aurait cherché qu’une moralité et une leçon. […]. Le théâtre civilise, explique l’histoire, conseille le cœur humain. »

Victor Hugo (1802-1885) a trente ans lorsqu’il écrit Marie Tudor, une des rares pièces qu’il a composées en prose. Durant cette décennie, il se consacrera presque exclusivement au théâtre : Hernani, Le Roi s’amuse, Lucrèce Borgia, …

Représentée pour la première fois le 6 novembre 1833, au Théâtre de la Porte Saint-Martin, Marie Tudor est jouée par Mlle Georges, actrice favorite de Napoléon Ier, et Jane par Juliette Drouet pour qui Victor Hugo avait écrit le rôle. Si celle-ci n’apparut qu’une seule fois sur scène sous les traits de Jane, l’auteur et elle deviendront amants quelques semaines après la première, inséparables pendant près de 50 ans.

Précieux exemplaire grand de marges conservé dans son demi-maroquin vert de l’époque.

![Marie Tudor. [dans Œuvres. Drames. VI.]](https://www.camillesourget.com/wp-content/uploads/2025/04/Frontispice-scaled.jpg)

![Marie Tudor. [dans Œuvres. Drames. VI.] – Image 2](https://www.camillesourget.com/wp-content/uploads/2025/04/Titre-6-scaled.jpg)

![Marie Tudor. [dans Œuvres. Drames. VI.] – Image 3](https://www.camillesourget.com/wp-content/uploads/2025/04/Reliure1-scaled.jpg)