Amsterdam, Jean Louis de Lorme, 1711.

10 volumes in-12 de : I/ 1 portrait de l’auteur, (11) ff., 254 pp., 1 carte dépliante et 1 pl. dépliante ; II/ 334 pp., 9 pl. dépliantes ; III/ 285 pp., 7 pl. dépl. ; IV/ 280 pp., 6 pl. dépl. ; V/ 312 pp., 4 pl. dépl. et 4 tableaux dépliants; VI/ 328 pp., 5 pl. dépl. ; VII/ 448 pp. ; VIII/ 255 pp., 16 pl. dépl. ; IX/ 308 pp., 29 pl. dépl. ; X/ 220 pp., (41) ff. de table. Maroquin rouge, armes poussées au centre des plats, triple filet doré en encadrement, dos à nerfs ornés de fers dorés, pièces de titre et de tomaison de maroquin olive, tranches dorées. Reliure de l’époque.

160 x 98 mm.

Première édition complète, en partie originale, de l’une des meilleures descriptions anciennes de la Perse. Elle est encore de nos jours une source inestimable pour la connaissance de la culture et de la civilisation persanes à la fin du XVIIe siècle.

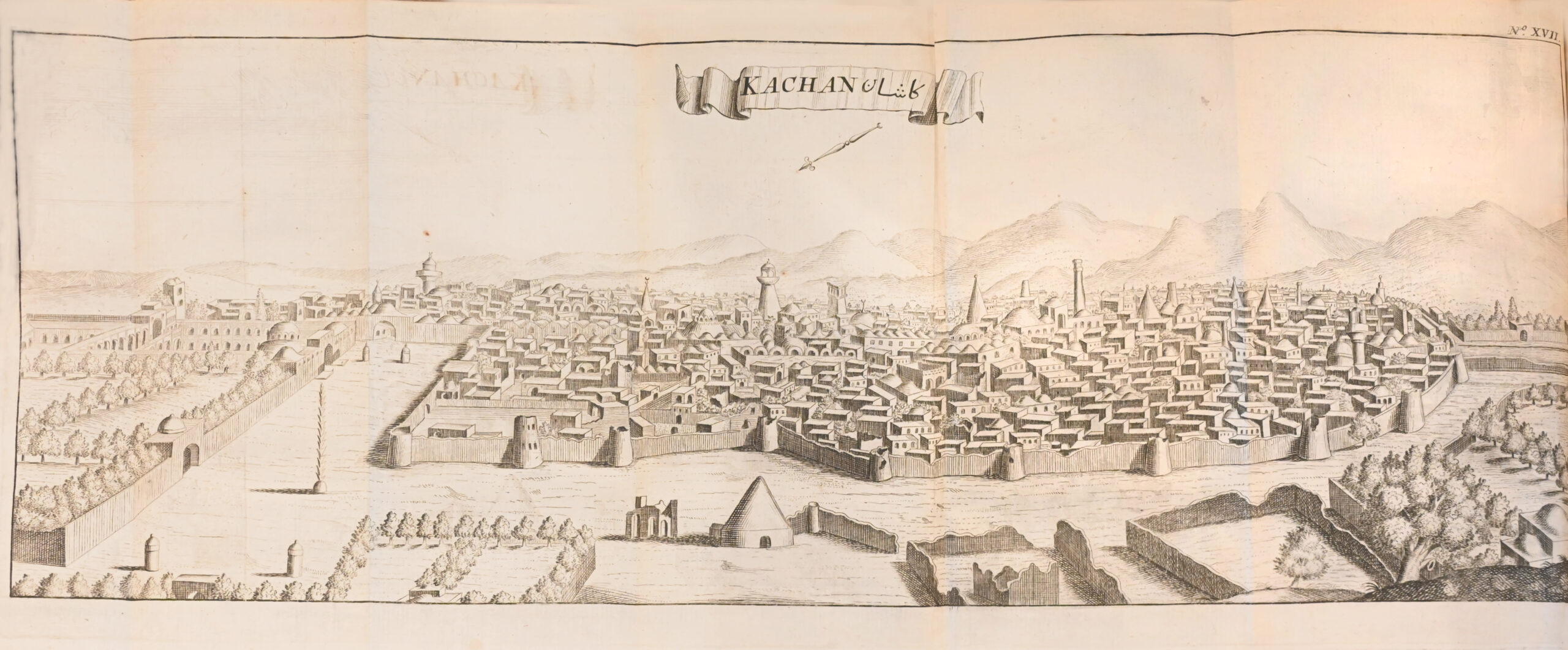

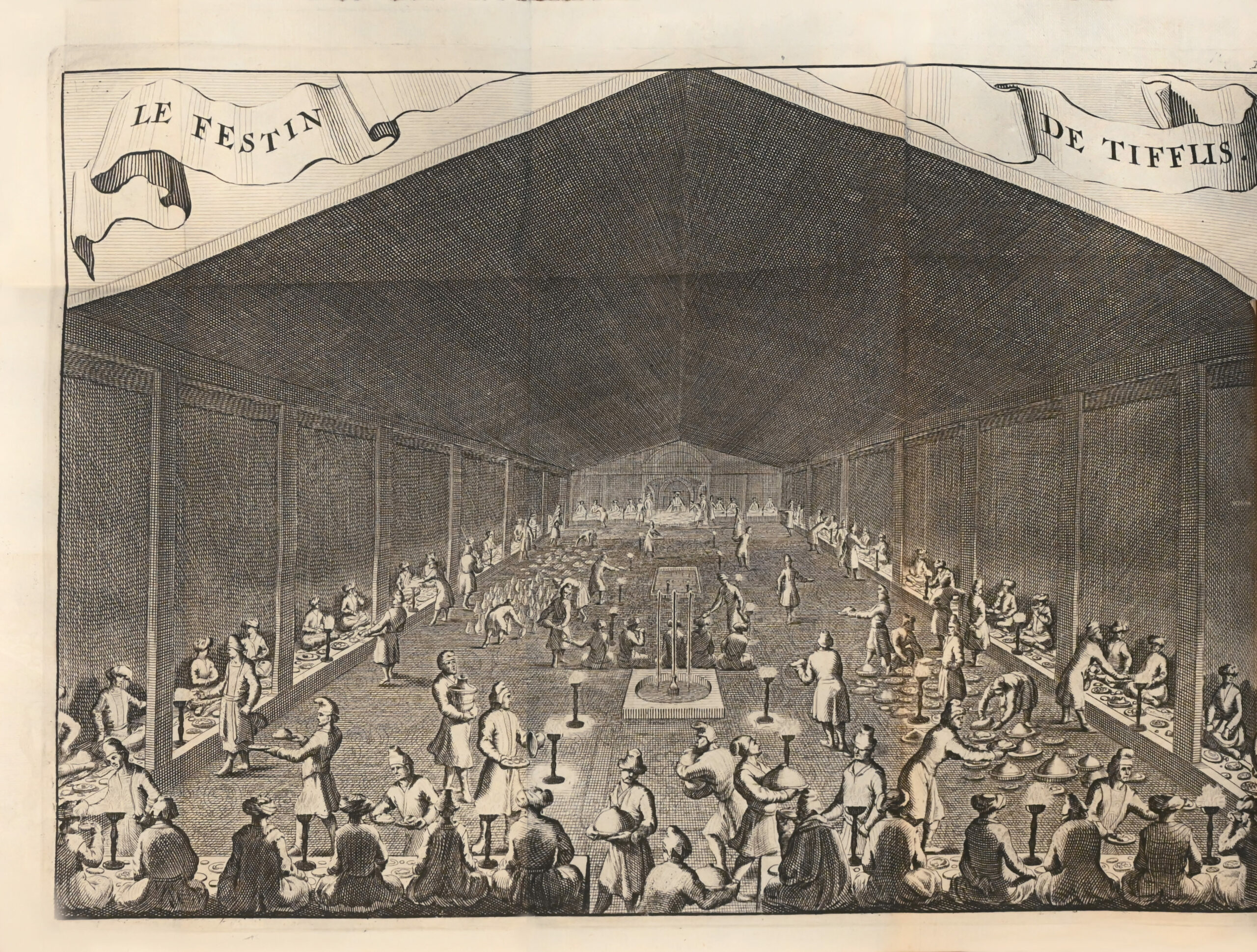

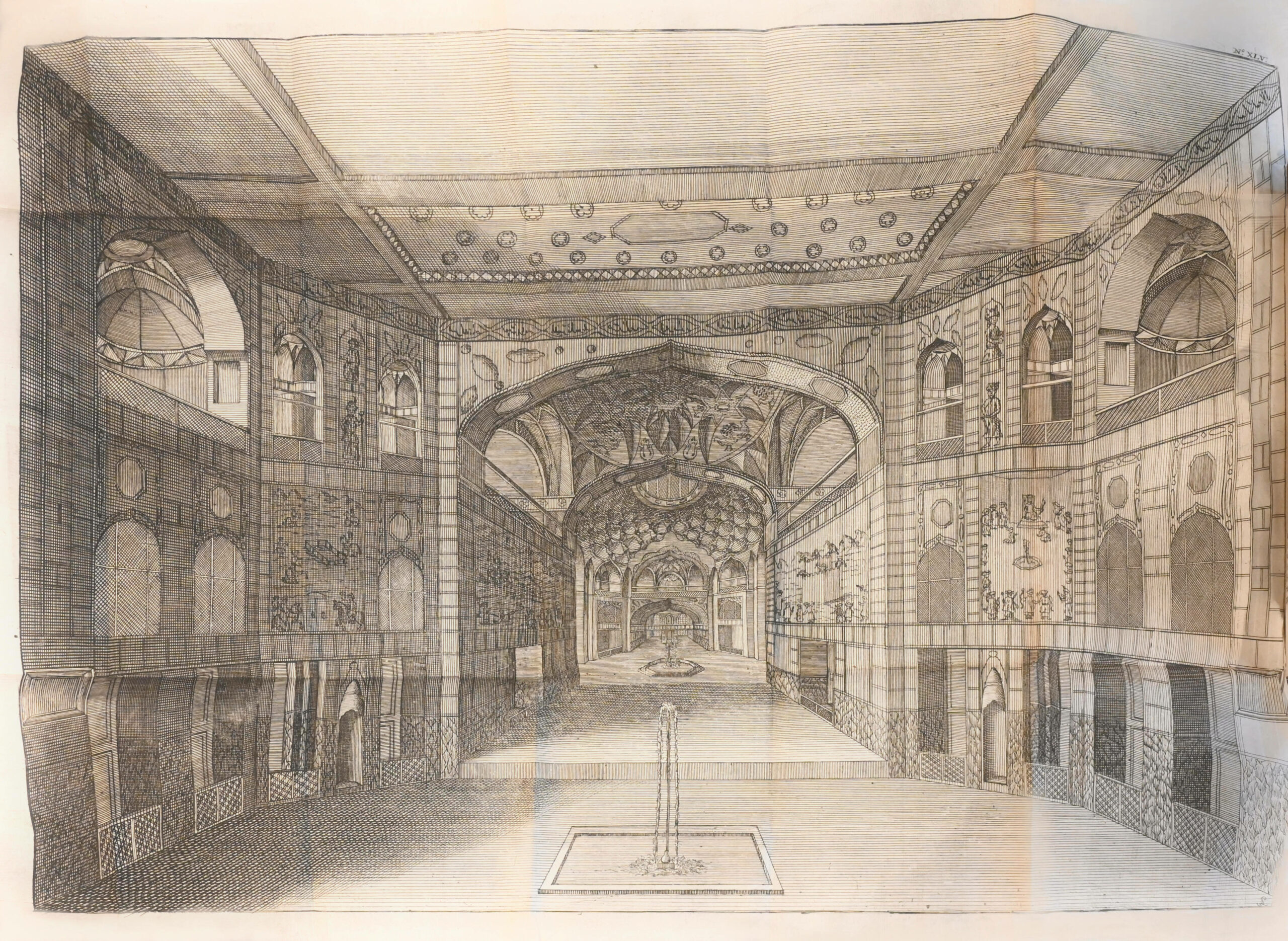

Un portrait, une carte, 77 planches (vues, costumes, écritures anciennes, antiquités, etc.) et 6 tableaux hors texte dépliants (tome V). Chaque titre est orné d’une vignette gravée en taille-douce.

« Le Voyage de Chardin en Perse est l’un des voyages les plus intéressants publiés au XVIIIe siècle ». Brunet, I, 1802.

Fils d’un bijoutier protestant de la place Dauphine à Paris, Jean Chardin (1643-1713) montra rapidement un goût prononcé pour les voyages, où se mêlaient curiosité des ailleurs et l’espoir d’y faire fructueux commerce. Il fit deux longs séjours au Moyen‑Orient. Le premier, de 1664 à 1670, le vit séjourner longtemps à Ispahan, et nommer « marchand du shah ». A son retour, il publia une relation du Couronnement de Soliman iii (1671). Son second séjour au Moyen-Orient se déroula de 1671 à 1677. En 1686, il publia à Londres le journal de son second voyage à Ispahan (dont Bayle fit un éloge appuyé), puis, en 1711, une édition beaucoup plus complète qui comprend, outre le même journal (format le tome i), une présentation très fouillée de la Perse (tome ii), une description particulière d’Ispahan et le récit d’un voyage à Ormuz (tome iii).

« Sa position officielle, ses relations avec les principaux personnages, la connaissance qu’il s’empressa d’acquérir des idiomes du pays, lui permirent de recueillir une multitude de renseignements sur le gouvernement, les mœurs, les antiquités, les monuments et l’histoire de la Perse. Un dessinateur habile, qu’il avait amené, l’accompagnait dans toutes ses explorations, et il put rapporter ainsi des reproductions exactes des monuments, des costumes, des ruines de Persépolis, des armes, des ustensiles…

On a prétendu que l’académicien Charpentier avait aidé Chardin dans la rédaction de son livre. Quoi qu’il en soit, ce qui appartient incontestablement à l’illustre voyageur, ce sont ces matériaux précieux recueillis avec tant d’intelligence et de courage, ces recherches profondes, ces observations, ces renseignements curieux et authentiques sur l’histoire, l’administration, la législation, les mœurs, les sciences, les arts, les usages d’un pays pour ainsi dire inconnu jusqu’alors. »

« Le témoignage unanime des voyageurs, dit Langlès, qui, depuis Chardin, ont visité et décrit les mêmes contrées, n’a servi qu’à constater la justesse, la profondeur de ses observations, la variété de ses connaissances et sa véracité ».

L’illustration superbe, gravée sur cuivre comprend un portrait frontispice en premier tirage par Thomassin daté 1710 et 78 grandes planches, gravures ou cartes, la plupart dépliantes ou à double page ainsi que 6 bandeaux gravés en tête des chapitres.

Chardin était accompagné par un dessinateur, Grelot : toutes les vues, scènes et portraits ont été réalisés d’après nature.

Superbe exemplaire relié en maroquin rouge aux armes de la Comtesse de Provence (1753-1810).

« Marie-Joséphine-Louise-Bénédicte de Savoie, seconde fille de Victor-Amédée III, duc de Savoie et roi de Sardaigne, et de Marie-Antoinette-Ferdinande, infante d’Espagne, née à Turin le 2 septembre 1753, épousa le 14 mai 1771 Louis-Stanislas-Xavier, comte de Provence, plus tard Louis XVIII, dont elle n’eut pas d’enfant. Elle prit en émigration le titre de comtesse de Lille et mourut à Hartwell, en Angleterre, le 13 novembre 1810. »

« La comtesse de Provence eut, à l’exemple de son époux, qui se piquait fort de littérature et cultivait les muses, le goût des Lettres et des Arts. Sa bibliothèque, dont le catalogue manuscrit est à l’Arsenal, avait été composée avec beaucoup d’intelligence, et comprenait 1 665 volumes qui furent dispersés à la Révolution. »

L’exemplaire jumeau de celui-ci, relié en 10 volumes en maroquin rouge aux armes de la Comtesse d’Artois (1756-1805) fut vendu 45 000 € le 5 mai 2010, il y a 12 ans (Ref. Livres rares, n°21).

« Animée d’un esprit libéral, Louise de Savoie, Comtesse de Provence, eut son heure de faveur populaire, en défendant au début de la Révolution, ce qu’elle-même appelait, alors, les droits de la nation, et le bruit des explications assez vives qu’elle eut, à ce sujet, avec la reine Marie-Antoinette, lui valut plus d’une fois les applaudissements de la foule » (Quentin Bauchart, II, p. 313-314).

Cette princesse, qui possédait une bibliothèque à Versailles mais également dans sa résidence de campagne à Montreuil partageait avec son époux, le goût des lettres et des arts.