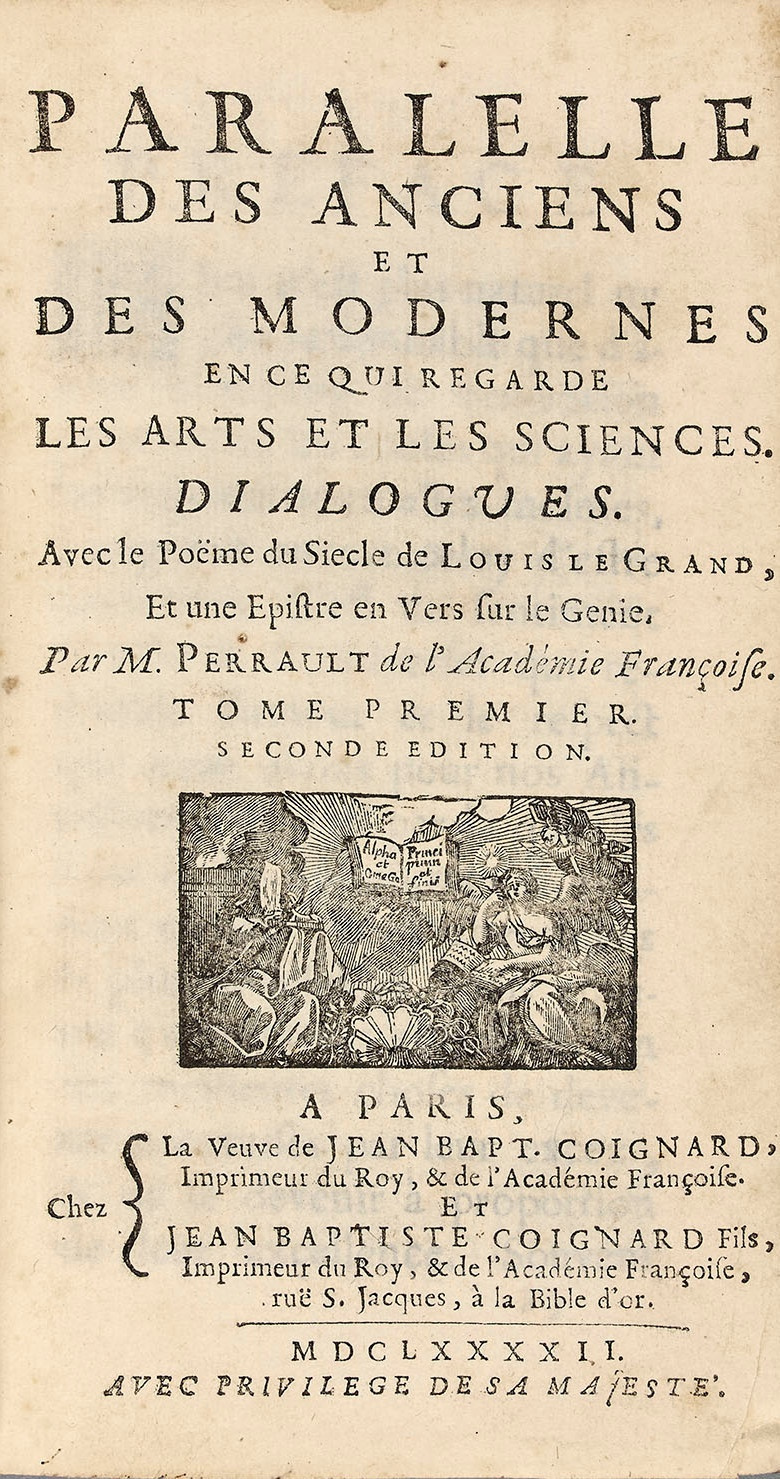

Paris, Veuve Coignard und Jean Baptiste Coignard fils, 1692–1693-1696.

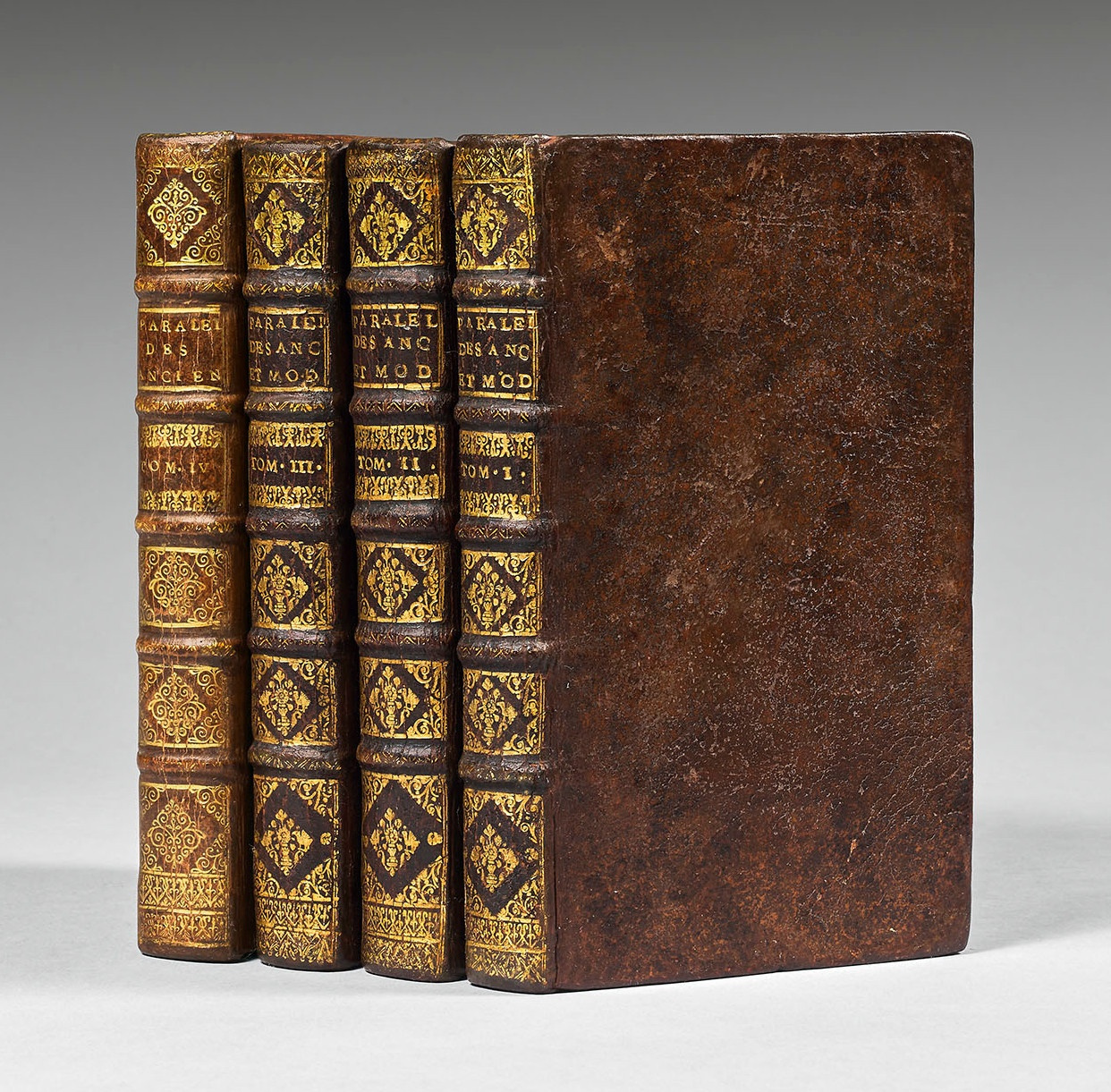

4 Bände in-12:

I/ (20) Bl., 252 S., 8 S. pag. 27-34, 34 S., (1) le. Bl.;

II/ (9) Bl., 399 S. und (1) S. des Privilegs;

III/ (6) Bl., 335 S., (1) S. des Privilegs, 1 bräunliches Heft;

IV/ (8) Bl., 321 S., (1) Bl. des Errata, 1 Kupferstich zwischen den S. 296 und 297 des „Baums von Porphyrios“. Stempel am unteren Rand der S. 13 des Bandes 1, S. 12 des Bandes 2, S. 1 und 13 des Bandes 3, S. 1 und 13 des Bandes 4.

Vollständig gesprenkeltes Kalbsleder aus der Zeit, Rücken mit fünf erhobenen Bändern, verziert mit goldenen Blumen, goldene Rolle an den Kanten, rote gesprenkelte Schnitt. Einband aus der Zeit.

164 x 92 mm.

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:“Tableau Normal“; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:““; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:“Times New Roman“,“serif“; mso-fareast-language:EN-US;}

Kollektivausgabe der Erstausgabe – die Bände 3 und 4 sind hier in Erstausgabe mit den Daten 1692 und 1696 – der berühmten « Querelle des Anciens et des Modernes », bedeutendes Werk von Charles Perrault. Der 4te Band ist hier einer der wenigen bekannten zum Datum 1696, das übliche Datum ist 1697.

Scheler (V, S. 169) erwähnt: « Ich habe ein Exemplar des ‘Parallelle des anciens et des modernes’ gesehen, dessen Band 4 auf M.DC.LXXXXVI (1696) datiert war. Es hatte am Ende ein Errata mit dem Titel ‘Fautes à corriger’, gedruckt auf einem separaten Blatt gebunden » ; der Fall des vorliegenden Exemplars.

Diese Erstausgabe enthält die Gesamtheit der Brandreden, die Perrault in einen Streit einbrachte, der das gesamte literarische Milieu seiner Zeit entfachen und das gesamte 18.e Jahrhundertdauern sollte, bis zu Condorcet, bis zum Génie du Christianisme. « Perrault begründet die Erfahrung des kulturellen Fortschritts in einer historischen Theorie (…). Es ist in der ‘Querelle’, dass sich das neue historische Bewusstsein bildet, das jenes der Aufklärung sein wird: das grundlegende Merkmal der Geschichte wird eine irreversible Bewegung nach vorne » (P. -E. Knabe, R. Mortier, F. Moureau, L’aube de la modernité 1680-1760, S. 6 ff.).

Dieser grundlegende Text ist so wichtig, dass wir seine Entstehung und Vollendung beschreiben werden.

Les Klassiker ou Antiker unter der Führung von Boileau vertraten eine Auffassung der literarischen Schöpfung als Nachahmung der antiken Autoren. Diese These beruhte auf der Vorstellung, dass die griechische und römische Antike die künstlerische Perfektion ein für alle Mal erreicht hat. Die Wahl von Racine für seine Tragödien antike Themen zu verwenden, die bereits von griechischen Tragödienschreibern behandelt wurden, illustriert diese Auffassung der Literatur, die die von den klassischen Dichtern aus der Poetik von Aristoteles entwickelten klassischen Theaterregeln respektiert.

Les Moderne, hier vertreten durch Charles Perrault, die das Verdienst der Autoren des Jahrhunderts von Ludwig XIV.befürworteten, behaupteten hingegen, dass die antiken Autoren nicht unübertreffbar seien und dass die literarische Schöpfung innovativ sein müsse. Sie befürworteten eine Literatur, die an die Gegenwart angepasst und neuartige künstlerische Formen entwickelt wird.

Wenn der Humanismus die Antike entdeckt, um in die Neuzeit einzutreten, die Antike nachahmt, um neue Formen der Renaissance zu schaffen, so teilt er sich im 17.e Jahrhundert in zwei Strömungen, die die geregelte Nachahmung antiker Meisterwerke von der Innovation trennen.

Ein erster italienischer Streit zwischen Klassikern und Modernen entbrannte während der Renaissance. Die Modernen waren damals gegen die Scholastik. Dieser italienische Streit kündigte den französischen an, war jedoch anders. Nach Fumaroli verfolgt der italienische Streit « die vergleichende Untersuchung (die Synkrisis, der Paragone, die Konferenz), die von der Renaissance zwischen zwei Epochen der Literatur, der Künste und der Sitten begonnen wurde. Er ist das Werk von Gelehrten, die sich mehr in der Republik der Briefe verwurzelt fühlen als in irgendeinem zeitgenössischen Staat. Der Vergleich zwischen Antike und Moderne ist für sie eine Bedingung der geistigen Freiheit. In Italien handelt es sich weniger um einen Streit als um einen Wettbewerb. Der französische Streit ist dagegen das Werk von Literaten, die ihren Blick auf ihren König gerichtet haben; sie sind oder werden Teil der Konstellation von Akademien, die die französische Republik der Briefe im königlichen Staat ansiedeln. Im Zentrum ihrer heftigen Debatte ist es nicht verwunderlich zu erkennen, dass sie darum konkurrieren, wer die beste Methode hat, ihren König zu loben. »

In Frankreich ist die allmähliche Übernahme des literarischen Raums (Akademie, Hof) durch die Klassiker, die die Nachahmung der Regeln und alten Texte befürworten, von Streitigkeiten geprägt, zum Beispiel über die Frage des Wunders in der Literatur: Soll man sich auf heidnische Mythen beschränken oder kann man auch christliche Helden verwenden, ja sogar zu christlichen und französischen Epen zurückkehren? Übertrifft das Christentum nicht die großen Modelle der Vergangenheit? Von 1653 bis 1674 unterscheiden sich die Anhänger eines modernen Wunderbaren gegen die „Antiken“. 1677 haben sie ihren ersten Sieg, als nach der Debatte über die Inschriftensache entschieden wird, dass die Denkmäler der Herrschaft in Französisch (und nicht mehr in Latein) graviert werden sollen. Die beiden Seiten sind dann gebildet: auf der einen Seite die Gelehrten (Akademiegeistliche), die die imitierten Regeln der Antike (zum Beispiel das der Angemessenheit) in einem auf die Strenge und Ewigkeit des Werks ausgerichteten moralischen Humanismus befürworten. Auf der anderen Seite Dichter galanter Art oder moderne Geister, die die Generation der Höfischen Klassiker kritisieren, indem sie sich auf die Vorlieben des Pariser Publikums stützen.

Perrault löste die Feindseligkeiten am 27. Januar 1687 aus, als er, anlässlich einer Genesung von Ludwig XIV., der Académie française sein Gedicht präsentierte Le siècle de Louis le Grand , in dem er die Epoche Ludwigs XIV. als ideal glorifizierte und gleichzeitig die Rolle der Antike als Vorbild in Frage stellte.

Perraults Vorstoß rief sofortigen Protest von Boileau hervor. Die Kontroverse wurde durch Perraults Veröffentlichung der vier Bände des „Parallèle des anciens et des modernes“ angefacht, in denen er die Antiken angriff, indem er in einem fiktiven Dialog die Errungenschaften der Antiken mit den modernen Errungenschaften vergleicht in fast allen Aspekten des menschlichen Lebens. Die Kontroverse drehte sich im Wesentlichen um zwei gegensätzliche ästhetische Modelle: das Prinzip der Nachahmung, das sich an der Antike als absoluten Schönheitsideal orientiert, und das Prinzip des Genies der Phantasie, das seine Inspiration aus sich selbst schöpft, sowie um den Gegensatz zwischen der Unterwerfung unter den antiken Aberglauben und einer kartesianischen Kritik (Fontenelle).

Die schöne Antike war immer ehrwürdig;

Aber ich habe nie geglaubt, dass sie anbetungswürdig war.

Ich schaue die Alten an, ohne die Knie zu beugen,

Sie sind groß, es ist wahr, doch Menschen wie wir;

Und man kann vergleichen, ohne ungerecht zu sein,

Das Zeitalter LOUIS mit dem schönen Zeitalter des Augustus.

(Charles Perrault, Parallèle des anciens et des modernes en ce qui regarde les arts et les sciences.)

Wenn dies der offensichtliche Streit ist, vermutet Fumaroli weitere Anliegen: « während der gesamten Querelle, ob es sich umEuripides oder umHomerushandelt, sind es unter Ludwig XIV.die Antiken, die das Lebendige, Verblüffende, Erschütternde in der Darstellung des menschlichen Lebens durch die antiken Dichter zulassen, während die Modernen einheitlichen und komfortablen moralischen und ästhetischen Konventionen geneigt sind. » Für ihn verbargen sich hinter dem scheinbaren Progressivismus der Modernen auch Machtfragen. Boileau stand Port Royal nahe. Indem er die Antiken verteidigte, verteidigte er auch im Namen der Vielfalt der Erbschaften Spielräume der Freiheit in der Republik der Briefe.

La Monnoye hält die Positionen beider Parteien für so verwirrend, dass er die Lacher auf seine Seite zieht mit diesem Epigramm:

Boileau, Perrault, lassen Sie sich nicht ärgern,

Wechseln Sie zwischen ihnen die These:

Der eine wird durch den Lutrin aufzeigen,

Dass die neue Muse gegenüber der alten an Höhe gewinnt;

Und der andere durch Saint-Paulin,

Dass die neuen Dichter die alten übertrumpfen.

(La Monnoye.)

Schließlich musste Le Grand Arnauld vermitteln, um die Parteien zu versöhnen, und am 30. August 1694 umarmten sich Perrault und Boileau öffentlich in der Académie française. Die Reaktion des Publikums der damaligen Zeit mag vermuten lassen, dass Perrault und seine Partei in dieser Auseinandersetzung den Sieg davongetragen hätten, es gab jedoch keinen klaren Sieg. Das Zeitalter Ludwigs XIV. glänzt durch die Werke derer, die die „Antiken“ über ihre Werke hinaus übertroffen haben, indem sie sich auf das Eigen genies der Sprache und des Jahrhunderts stützten: Pascal betont auch, dass diejenigen, die wir die Alten nennen, in ihrer Zeit Modernen waren.

Die Debatte erlebte eine Wiederbelebung im zweiten Jahrzehnt des 18.e Jahrhundert Jahrhunderts mit der Versifizierung im Jahr 1714 durch Houdar de la Motte – zu einer Zeit, als Perrault und Boileau bereits tot waren – einer Übersetzung derIlias veröffentlicht von Anne Dacier im Jahr 1699. Er hatte das Original „korrigiert“ und verkürzt und es mit einem Vorwort versehen, das eine Rede über Homer beinhaltet, in der er die Modernen verteidigt. Anne Dacier antwortete mit ihrer Von den Ursachen der Geschmacksverderbnis in der sie die Frage der Priorität des Originals oder einer Übersetzung diskutiert, im Rahmen einer Fortsetzung einer Diskussion aus dem dritten Dialog von Perraults Parallèle. Diese Kontroverse, an der so unterschiedliche Autoren wie Fénelon, der Abbé Terrasson und Jean Boivin teilnahmen, endete ebenfalls 1716 mit einer persönlichen Aussöhnung der Hauptakteure. Sie ist unter dem Namen

Querelle d’Homère in die Literaturgeschichte eingegangen. Auch mit dem Auslaufen des Konflikts wurden. Même avec l’épuisement du conflit, die Auswirkungen der Querelle des Anciens et des Modernes auch im Laufe des Zeitalters der Aufklärung und bis hin zur durch die Romantik hervorgerufenen Querelle weiterhin spürbar.

Marivaux war einer der wichtigen Vertreter der modernen Strömung zu Beginn des 18.e Jahrhunderts, indem er ein völlig neues Genre des Theaters schuf, das den Alten unbekannt war, mit seinen moralischen und poetischen Komödien. Diderot wird damit fortfahren, das Genre des bürgerlichen Dramas zu definieren, diese rührende Komödie, in der die drohende Tragödie mit tugendhaften Versöhnungen und Tränenströmen gelöst wurde.

Die Querelle des Anciens et des Modernes diente oft als witzige Deckung für gegensätzliche Meinungen von wesentlich tieferer Tragweite. Auf der einen Seite wurde das Konzept der Autorität selbst infrage gestellt, auf der anderen der Fortschritt. Die Erneuerung des Interesses an der Antike in der klassischen Epoche führte zu einer kritischen Neubewertung der Errungenschaften der Antike, die schließlich auch die Schriften einer Prüfung durch die Modernen unterzogen. Der Angriff auf die Autorität in der Literaturkritik entsprach auch Fortschritten in der wissenschaftlichen Forschung. Die Herausforderung der Autorität durch die Modernen im literarischen Bereich kündigte bereits die Fragen an, denen Politik und Religion ausgesetzt sein sollten.

Bereits in eine längere europäische Tradition des Aufbegehrens gegen ähnliche Strukturen eingebettet (insbesondere zur Renaissance, als Galilei die Autorität, die Aristoteles zuerkannt wurde, in seinem Dialog über die zwei Weltensysteme), Der Streit der Alten und der Modernen, ausgelöst durch die Polemik zwischen Perrault und Boileau, wurde ebenfalls schnell über die französischen Grenzen hinaus aufgenommen und an lokale Gegebenheiten angepasst.

Das damalige Großbritannien nahm den Streit der Alten und der Modernen etwas weniger ernst.. William Temple nahm in seinem Essay Partei für die Alten ein Essay upon the ancient and modern learning (Essay über das antike und moderne Studium) (1690) als Reaktion auf die Digression über die Alten und die Modernen (1688) von Fontenelle, das das Bild aufgreift, wonach „wir Zwerge sind, die auf den Schultern von Riesen stehen“, ein Bild, das eine Flut von Antworten provozierte. Der Kritiker William Wotton, mit seinen Reflections upon ancient and modern learning (Reflexionen über das antike und moderne Studium) (1694), der Kritiker und Klassizist Richard Bentley und Alexander Pope gehörten zu denen, die bei dieser Gelegenheit Partei für die Modernen ergriffen. Obwohl die Debatte in England bereits 1696 beendet war, scheint das Thema die Vorstellungskraft von Swift angeregt zu haben, der in den gegnerischen Lagern der Alten und der Modernen eine Zusammenfassung zweier allgemeiner Weisen sah, die Welt zu betrachten. Dieses Thema wird in seiner Satire entwickelt A Tale of a Tub (Geschichte eines Fasses), komponiert zwischen 1694 und 1697 und veröffentlicht 1704, lange nach dem Ende des Streits in Frankreich. Der Ausdruck „Bataille des Livres“ stammt aus der Satire, die 1704 anonym von Swift veröffentlicht wurde, Full and True Account of the Battle fought last Friday between the Ancient and the Modern Books in St. James’s Library (Vollständiger und wahrer Bericht über die Schlacht, die letzten Freitag zwischen den alten und modernen Büchern in der Bibliothek von St. James stattfand).

Der Streit der Alten und der Modernen hatte eine deutsche Version mit der Polemik über das Wunderbare zwischen Johann Christoph Gottsched, Johann Jakob Bodmer und Johann Jakob Breitinger. Johann Joachim Winckelmann spielte ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Anpassung des Streits im deutschsprachigen Raum, insbesondere mit seinen Gedanken über die Nachahmung der Griechischen Werke in der Malerei und Bildhauer-Kunst (Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in Malerei und Bildhauerkunst) (1755). Gegen Ende des XVIIIe . Jahrhunderts taucht die Thematik des Streits der Alten und der Modernen bei Herder, Schiller und Schlegel auf

In „De l’Allemagne“ ruft Germaine de Staël die Franzosen auf, ihre Modelle zu erneuern, die strikten Grenzen des Klassizismus zu verlassen, aus denen nur wenige zu entkommen versuchten, und die die herrschende Macht festhielt. Angesichts der ständigen Referenz der Antiken, die das Empire auferlegt, bevorzugt sie die deutsche Kultur eines freien Nationalgefühls, in der sie eine fruchtbare Schöpfung sieht. Dieser Text führt die Romantik in Frankreich ein.

Ihr Freund Benjamin Constant übernimmt auf politischer Ebene diese Kritik an der Nachahmung der Antiken: In seiner Rede von 1819 stellt er die „Freiheit der Alten“ gegen die „Freiheit der Modernen“. Zu der ersteren, die auf eine öffentliche Dimension begrenzt ist und den Bürger der Größe des Staates unterordnet, muss die Verteidigung der letzteren hinzugefügt werden, des autonomen privaten Raums, der der Kontrolle der Macht entzogen ist. Chateaubriand greift einige Aspekte des Streits in weniger entschiedener Weise auf (zum Beispiel indem er das christliche Wunderbare dem klassischen vorzieht). In diesem Sinne werden die „fortschrittlichen“ Gedanken und die literarischen romantischen und postromantischen Bewegungen, die auf Freiheit bestehen, von den Modernen beeinflusst.

Im Gegensatz dazu finden sich Echos dieser Debatte im XXe Jahrhundert. Jahrhundert im Allgemeinen bei post-heideggerischen Denkern, die die Abkehr eines Humanismus hinterfragen, der sich seit der Aufklärung der Modernität oder gar der Mode unterwerfen würde. Sie werfen ihm vor, die Kultur der Enge der technischen Vernunft und dem Mythos eines demokratischen Fortschritts des „Alles Kulturellen“ zu unterwerfen. Alain Finkielkraut sieht darin beispielsweise eine „Niederlage des Denkens“, die die Forderung der Tradition aufgibt. Dieser Kritik an den Modernen wird ein gewisser Elitismus vorgeworfen.

Politisch reaktiviert der Philosoph Leo Strauss in der zeitgenössischen Periode die Thematik der Querelle des Anciens et des Modernes. Er nutzt sie, um den Unterschied zwischen der politischen Lebenserfahrung der Alten und der Erfahrung der Modernen hervorzuheben. Diese wurzelt für ihn in der antitheologischen Wut von Machiavelli und Hobbes und entfaltet sich in den neuen Freiheitskonzeptionen, die aus der Aufklärung hervorgehen. Für ihn ist einer der fundamentalen Akteure dieses Streits in der modernen Zeit Jean-Jacques Rousseau.

Wertvolles Exemplar in zeitgenössischer Bindung, mit dem vierten Band im ersten Druck von 1696, unbekannt Tchémerzine, der es auf das Datum von 1697 datiert.

L. Scheler gibt in seinen Kommentaren und Ergänzungen bekannt, dass er ein Exemplar dieser ersten Ausgabe getroffen hat, das diesem ähnlich ist: „ Band IV ist auf 1696 datiert und enthält am Ende eine Fehlerkorrektur mit dem Titel ‘Fehler zu korrigieren’, die auf einem separaten, dickeren Papierblatt gedruckt ist. »

Dieser Band IV enthält zudem eine ganzseitige Gravur, die „ Der Baum von Porphyr mit einem metaphysischen Grad erweitert ».

Bibliographie :

Hubert Gillot, Der Streit der Alten und der Modernen in Frankreich: Von der Verteidigung und Illustration der französischen Sprache bis zu den Parallelen der Alten und Modernen. Paris: Champion, 1914.

Augustin Simon Irailh, Literarische Querelen oder Erinnerungen zur Geschichte der Revolutionen der Republik der Briefe, von Homer bis zu unseren Tagen. Paris: Durand, 1761. Slatkine Nachdrucke, 1967.

Anne-Marie Lecoq, Der Streit der Alten und der Modernen: XVIIe-XVIIIe . Jahrhunderte. Mit einem Essay von Marc Fumaroli, gefolgt von einem Nachwort von Jean Robert Armogathe. Paris: Gallimard, 2001.

Alain Niderst, „Die ‚Leute von Paris‘ und die ‚Leute von Versailles‘ in Louise Godard de Donville“, von einem Jahrhundert zum anderen: die Alten und die Modernen. XVIe . Kolloquium, Januar 1986. Paris: Ed. du CNRS, 1987. (Centre Méridional de Rencontres sur le XVIIe . Jahrhundert; 17) S. 159–165.

Hippolyte Rigault, Geschichte des Streits der Alten und der Modernen. Paris: Hachette, 1856.

Marc Fumaroli, Der Streit der Alten und der Modernen + Auszüge, Paris, Gallimard-Folio, 2001.

Charles Perrault schrieb zwei große Bücher : „ Geschichten oder Erzählungen aus alter Zeit » Paris, 1697 und « Parallele der Alten und Modernen » Paris, 1688–1696.

Von der Originalausgabe des ersten Drucks der « Erzählungen aus alter Zeit » sind etwa zehn vollständige Exemplare bekannt « Streit der Alten und Modernen » vollständig mit dem letzten Band auf das Datum von 1696.

Wertvolles Exemplar, das in seinen streng zeitgenössischen Einbänden erhalten ist, mit, was besonders selten ist, absolut identischen Prägestempeln auf den ersten drei Bänden.