Originalausgabe von berühmte Hexenbuch von Jean Bodin

de ganz selten in alter, armoriierter und nummerierter Bindung.

Paris, Jacques du Puy, 1580.

Aus den Bibliotheken de Connay et Jean Pierre II de Montchal.

Bodin, Jean. De la Démonomanie des sorciers. A Monseigneur M. Chrestofle de Thou, Chevalier Seigneur de Coeli, erster Präsident des Parlamentsgerichtshofs & Berater des Königs im Geheimrat.

Paris, Jacques du Puys, 1580.

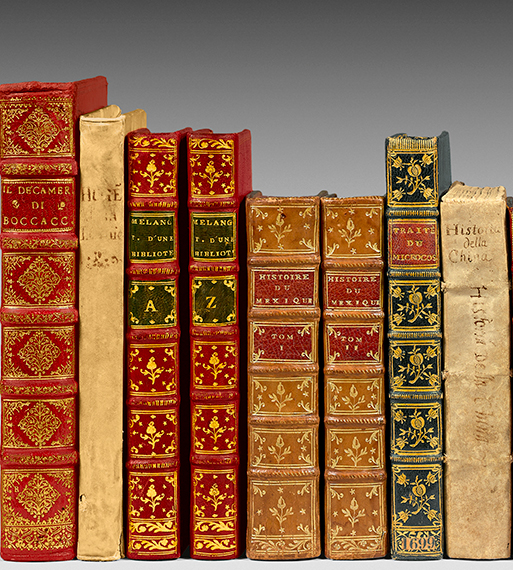

In-4 von (14) Bl., 255 Bl. falsch gezeichnet 252. Handschriftliches Ex Libris auf dem Titel. Gebunden in marmoriertem Kalbsleder, große goldgeprägte Wappen in der Mitte, Rücken mit goldverzierten Sternen, dekorierte Schnitte, rote gesprenkelte Schnittkanten. Bindung mit Wappen des XVIIe Jahrhunderts.

225 x 168 mm.

Seltene Originalausgabe dieses berühmten Werkes von Jean Bodin, das „zu seiner Zeit große Popularität hatte und bereits 1581 ins Lateinische übersetzt wurde“.

Brunet, I, 1025; Caillet, I, 182; Tchemerzine, I, 720; Obadia, Französische Bibliographie der Hexerei, Nr. 842.

Oft nachgedruckt, bereits 1581 ins Lateinische übersetzt, setzte es sich schnell als „Breviarium der Richter in Fällen von Zauberei“ (F. Renz, Jean Bodin, S. 73) durch und gilt heute als eines der besten Dokumente über Hexenprozesse im 16. Jahrhundert.

“Echte Erstausgabe des bahnbrechenden Traktats über Dämonologie und Hexerei des französischen Juristen Jean Bodin (1529-1596)”.

„Ich denke im Gegensatz zu Bodin“, sagt Montaigne (Essais, II, 32) und „Letztendlich und im Gewissen hätte ich ihnen (den Hexen) eher Hellebore verschrieben alseher Hellebore als Schierling “ (, III, 11).Essais, III, 11).

Montaigne schätzte Bodins Klarheit und Toleranz in politischen Angelegenheiten und war laut Villey stark beeinflusst von dem Autor der ‚Sechs Bücher über die Republik‘, obwohl er seine Überzeugung in Hexerei ablehnte.

Für Bodin sind die unglaublichen Operationen der Hexen das Werk der Dämonen. Jeder Teil der Natur wird so zum Schauplatz der Aktivitäten eines Dämons. Wenn es eine „Verbindung der Geister mit den Menschen“ (Bodin) gibt, dann können die Merkwürdigkeiten der Welt und die manchmal extreme Vielfalt der menschlichen Geister durch eine „teuflische Kunst“ erklärt werden, die „Wunder hervorbringt“.

„Ein Werk voller Besonderheiten und Merkwürdigkeiten. In einem Kapitel spricht er von einer noch lebenden Figur, die wie Sokrates einen familiären Dämon hatte, ein Geist, der dieser Person erschien, als sie 37 Jahre alt war, und seitdem seine Schritte und Handlungen lenkte: Wenn er eine gute Tat vollbrachte, zog der Geist an seinem rechten Ohr, und am linken, wenn er eine schlechte Tat beging. Man vermutet, dass die Figur Bodin selbst war“ (Bulletin Morgand et Fatout, Nr. 4635).

„Zu der Zeit, als Bodin dieses erschreckende Buch – aus Angst – schreibt, beginnen einige, die Berechtigung der Hexenprozesse in Zweifel zu ziehen [..]. Im letzten Teil seines Buches greift Bodin den niederländischen Arzt Jan Weyer an, der die Idee geäußert hatte, dass einige abweichende Verhaltensweisen, die man durch die Intervention von Dämonen erklären wollte, vielleicht einfach auf eine psychische Erkrankung zurückzuführen sind“ (Crahay/Isaac/Lenger).

Das letzte Exemplar dieser Originalausgabe in zeitgenössischem, nicht armoriertem Pergament beschreibt: „Starke Rostflecken in den Heften R-T, Feuchtigkeit am oberen Rand der ersten Hefte, einige Stiche. Kleine Flecken auf dem Pergament, Riss am oberen Rücken“ wurde für 13.500 € von Sotheby’s Paris am 27. November 2003 verkauft, vor 20 Jahren.

Sehr seltenes Exemplar, erhalten in seiner alten, armorierten und nummerierten Einband, hier mit den Wappen von Jean-Paul II de Montchal, Ritter, Herr von Noyen, Grisy, Neffe des Erzbischofs von Toulouse, Charles de Montchal, er wurde 1680 zum Berater im Parlament von Paris ernannt.

Jean-Pierre II de Montchal, Sohn von Jean-Pierre I, Herr von La Grange, maître des requêtes, und Elisabeth du Pré, seine zweite Frau, wurde 1652 geboren, heiratete Renée Hénin am 9. September 1683 und starb am 7. September 1698, hinterließ nur Töchter.

Guigard, T. 2, S. 364, weist dieses Eisen fälschlicherweise Jean-Pierre I zu, der 1653 starb.