London, 1789.

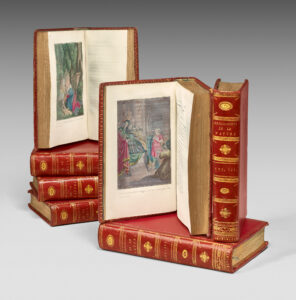

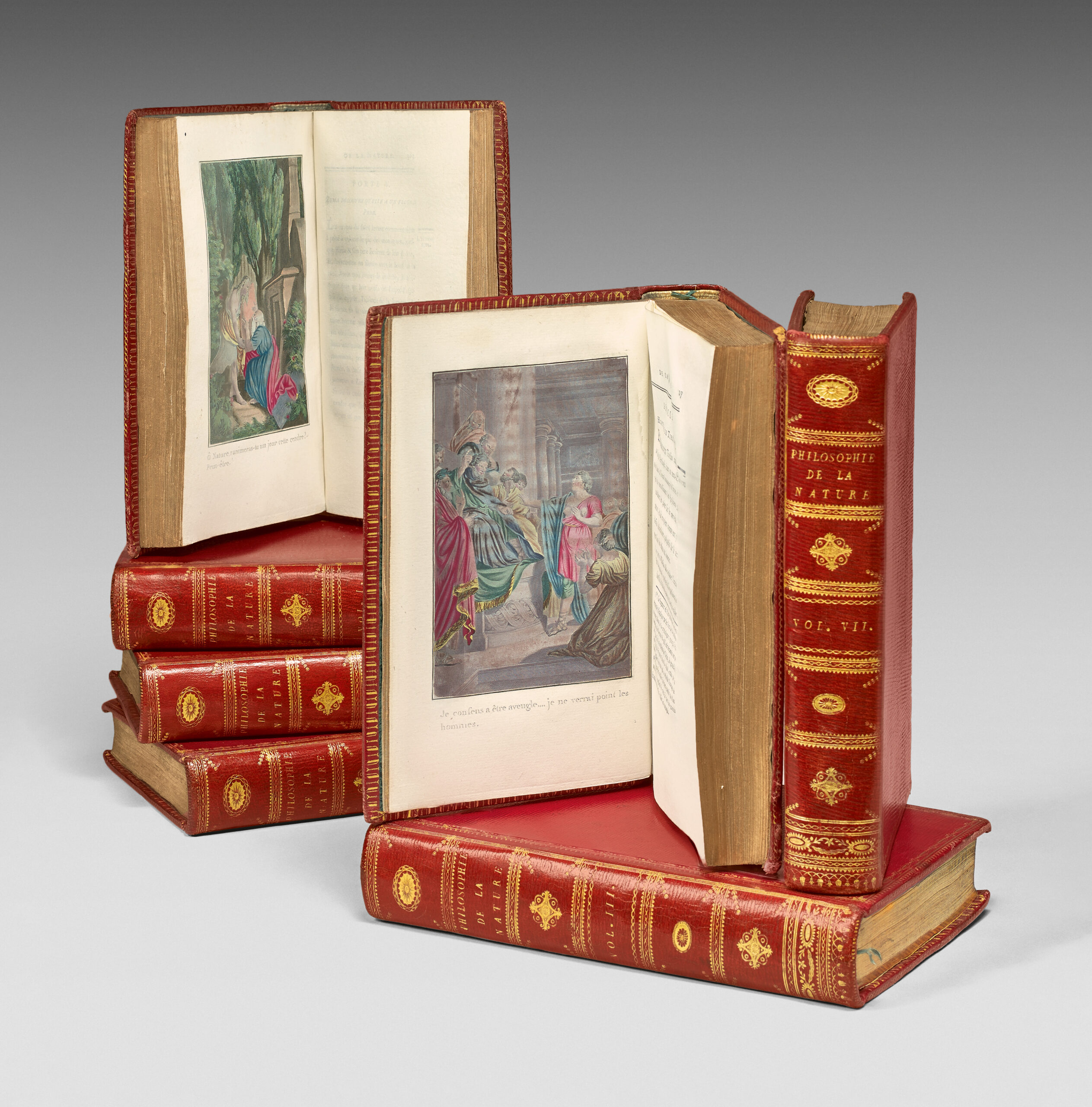

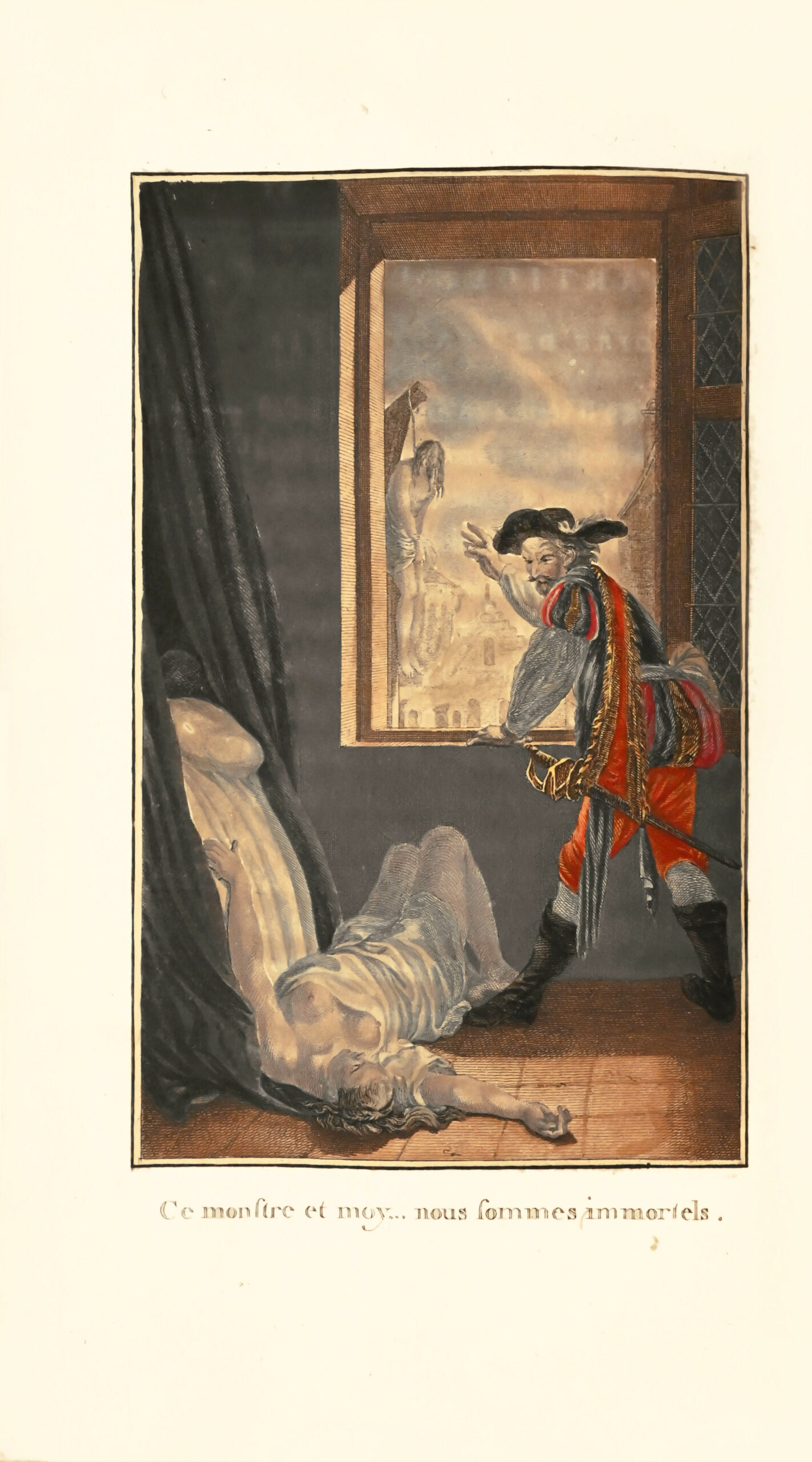

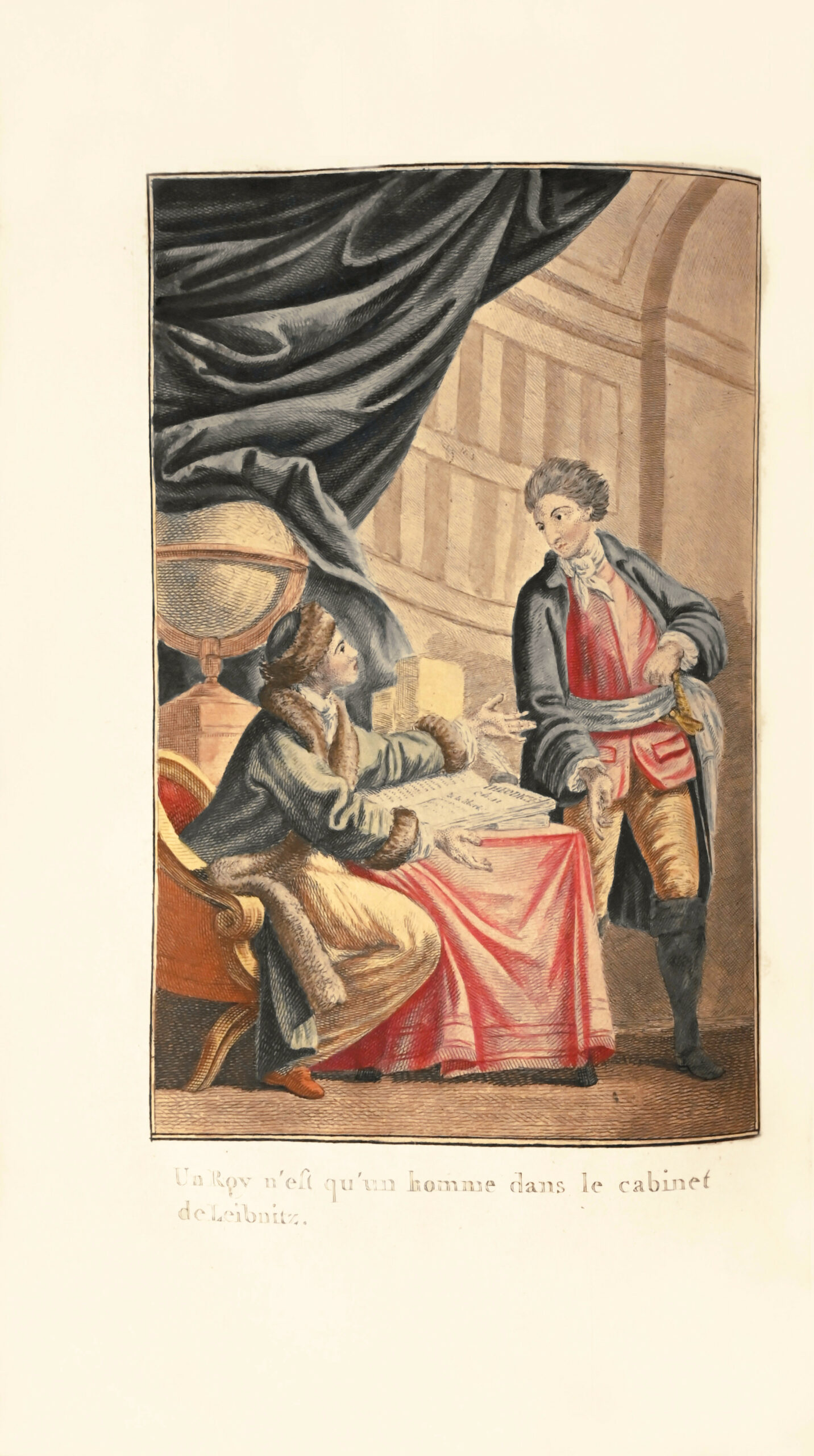

7 Bände in-8 von: I/ (1) Bl. Titel, 1 Frontispiz, 1 Porträt des Autors, cxcii S., 256 S. (damals gebunden ohne das Heft Q), (2) Bl. Tabellen, 1 Tafel außer Text; II/ (1) Bl., 251 S., 3 S. Tabellen, 2 Tafeln außer Text; III/ (1) Bl., 404 S., 2 S. Tabellen, 2 Tafeln außer Text; IV/ (1) Bl., 437 S., 3 S. Tabellen, 3 Tafeln außer Text, die S. 17 bis 32 wurden damals doppelt gebunden; V/ (1) Bl., 452 S., 3 S. Tabellen, 3 Tafeln außer Text; VI/ (1) Bl., 419 S., 3 S. Tabellen, 2 S. Errata; VII/ (1) Bl., 413 S., 3 S. Tabellen, 1 Tafel außer Text. Insgesamt 12 farbige Stiche, 1 Frontispiz, 1 Porträt. Ganz rotes Marokko, goldene Friese, die die Flächen einrahmen, glatte, verzierte Rücken, goldene Schnitte, goldene Innenrolle. Einbände aus der damaligen Zeit.

206 x 123 mm.

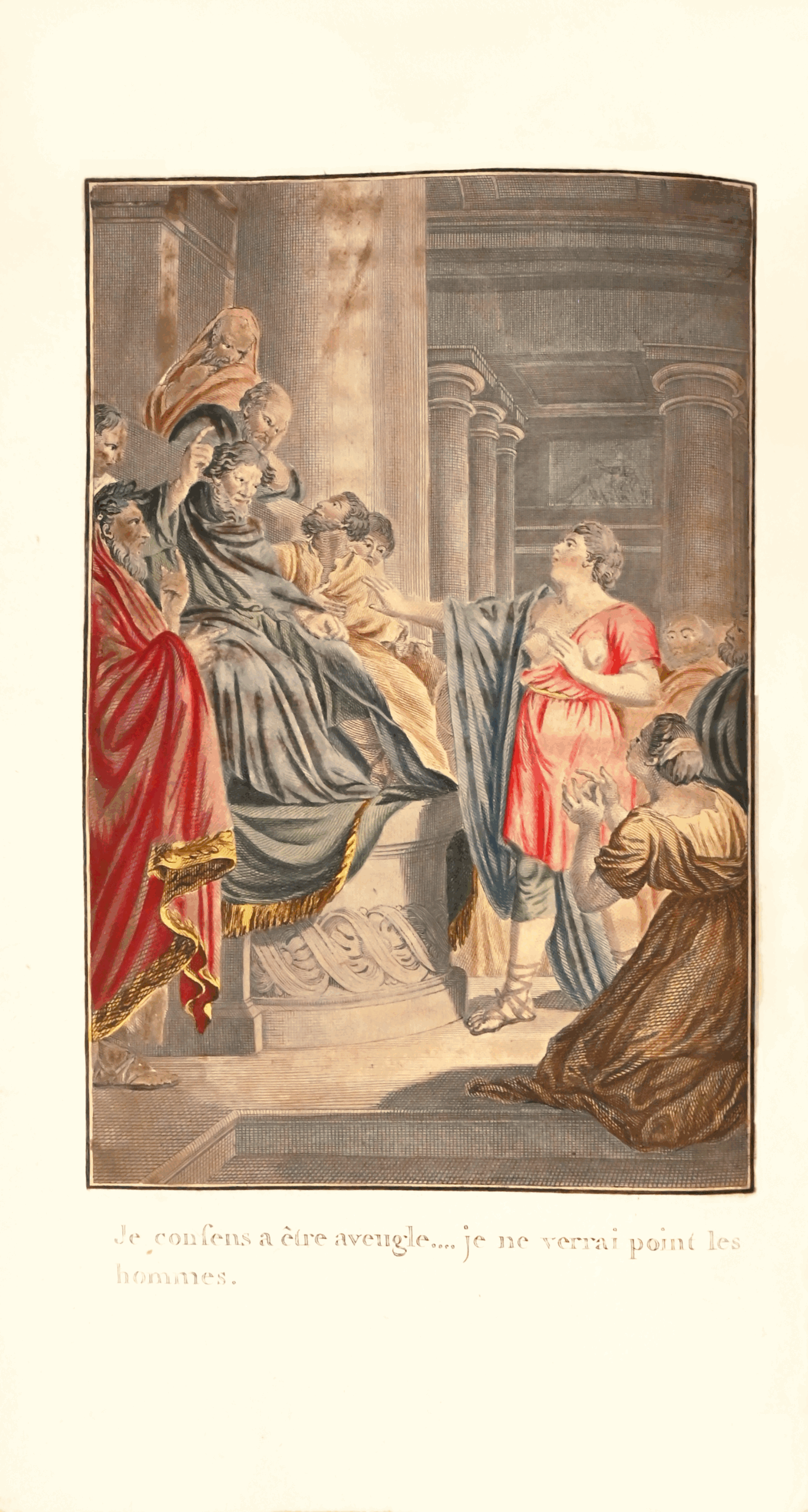

Hervorragendes Exemplar der Bibliophilie auf großem Velinpapier gedruckt, in dem die Gravuren dieser Londoner Ausgabe von 1789 durch die ursprüngliche Illustration der Ausgabe von 1777 ersetzt wurden, vollständig mit Farben verstärkt: ein Porträt von Borel, ein Frontispiz, 7 Titelvignetten und 12 Tafeln außerhalb des Textes, von Née und anderen.

Delisle de Sales war einer dieser kleineren Schriftsteller, auf deren Präsenz Kritiker kaum hinweisen, es sei denn, um über andere zu sprechen. Dank neuer Studien entdecken wir nun einen faszinierenden Menschen, der vom Königreich Ludwig XV. bis zur Restauration das klangvolle Echo seiner Zeit war und sich in alle ideologischen Kontroversen stürzte, ohne dass Verfolgung, Gefängnis oder Not ihn je dazu brachten, den geringsten Widerruf zu leisten. Dieser Oratorianer schloss sich dem Lager der Aufklärung an und blieb dabei, selbst als Revolution und Empire seine Naturphilosophie zu einem obsoleten, unvereinbarten und vergeblichen Gedankengut machten. Und gerade in diesem „bewaffnungs- und gegnerlosen“ Nachhutkampf zeigt Delisle seine volle Klarheit und seinen Mut.

Diese neuen Studien zeigen (mithilfe der Dialektik, die Derrida so liebte, von „innen“ und „außen“) die organische Einheit eines Denkens, das unter enorm vielfältigen Formen (Delisle war Herausgeber, Vorwortautor, Übersetzer, Philosoph, Pamphletist, Briefeschreiber und sogar Autor von anzüglichem Theater) einer unerbittlich strengen Linie folgt. Heute wissen wir, dass Delisle aus Liebe zur Polyphonie ein Vielschreiber war.

Der ausdrückliche Deismus dieses Werkes erregte nach Erscheinen der zweiten Auflage Aufsehen. Der Conseil du Châtelet verurteilte 1776 die Bände zur Verbrennung und Delisle de Sales zu lebenslänglichem Bann und zur Einziehung seines Vermögens. Das Urteil wurde als unverhältnismäßig empfunden, aber 1777 dennoch aufgehoben, und der Autor verbrachte schließlich nur wenige Monate im Châtelet-Gefängnis, bestens gelagert und regelmäßig von den größten Geistern seiner Zeit besucht. Peignot, Verurteilte Bücher, I, 96.Außergewöhnliches Exemplar, erhalten in seinem roten Maroquin der damaligen Zeit, dessen alle Tafeln und Figuren zur damaligen Zeit koloriert wurden.

Weniger Informationen anzeigen