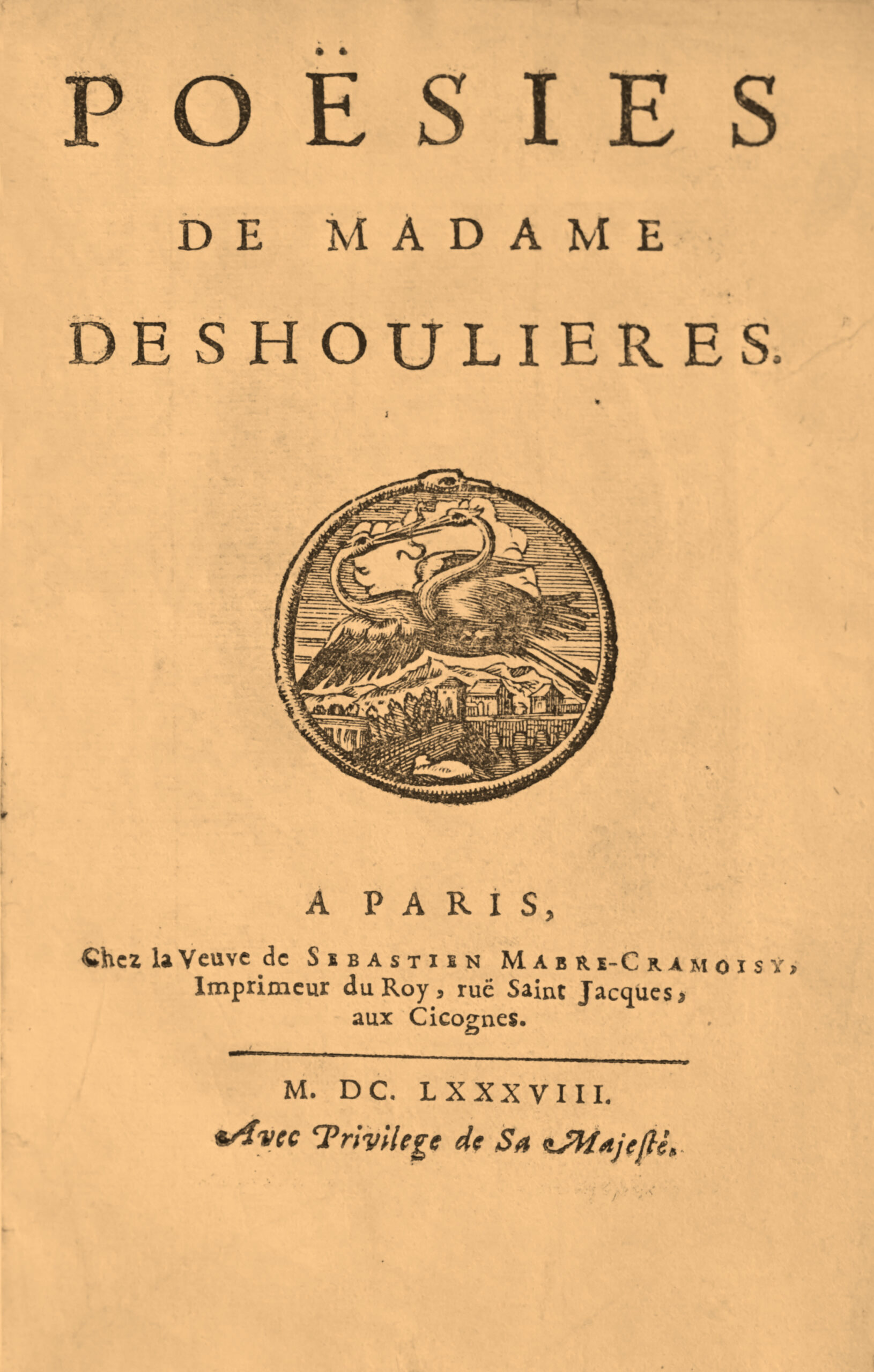

A Paris, chez la Veuve de Sébastien Mabre-Cramoisy, 1688. Avec Privilège de Sa Majesté.

In-8 de (2) ff., dont le portrait de l’auteur, 220 pp. et (6) ff. pour la Table, le Privilège du 19 juin 1678, et l’achevé d’imprimer du 30 décembre 1687.

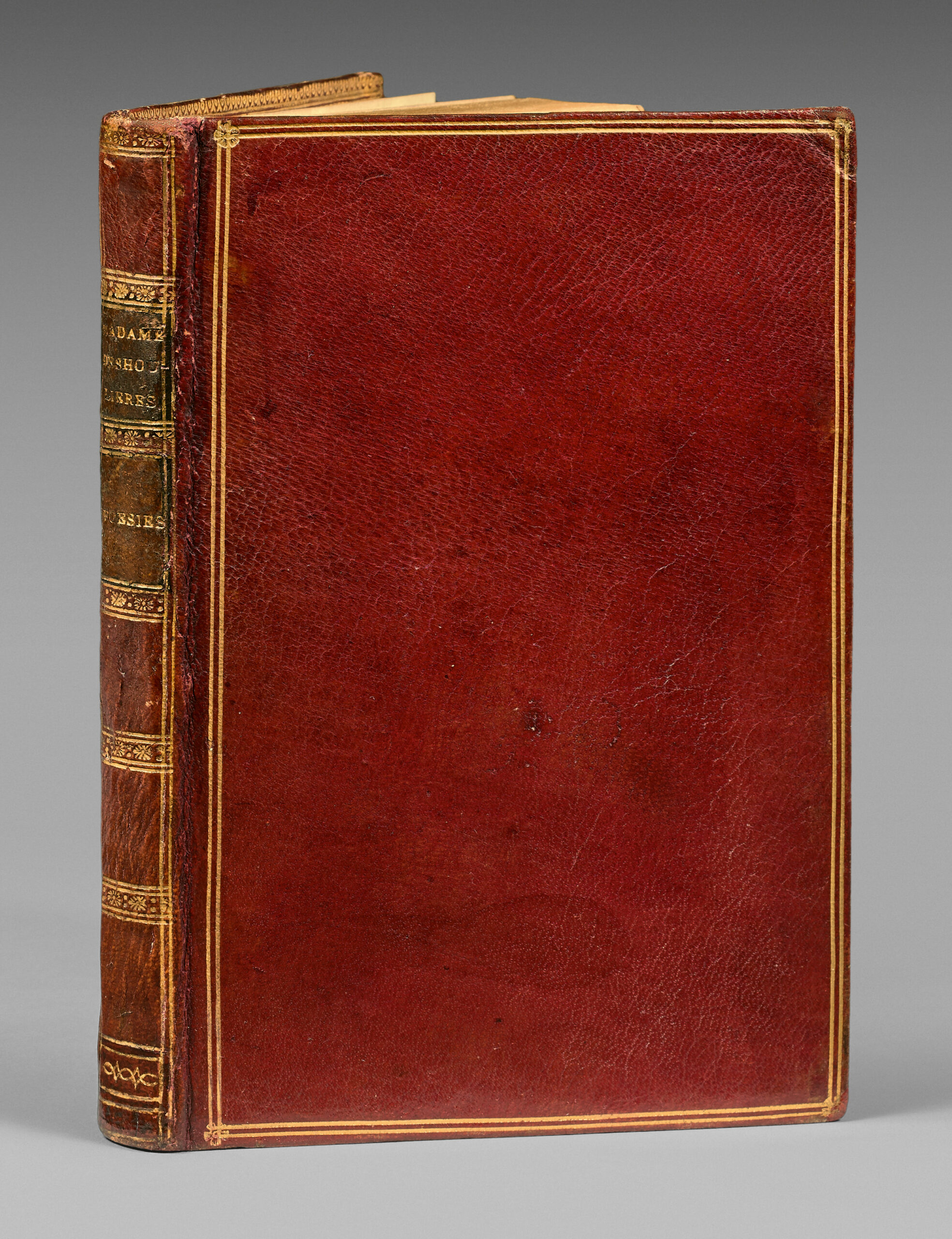

Plein maroquin rouge, double filet or autour des plats, dos lisse orné, filet or sur les coupes, roulette intérieure, tranches dorées. Reliure de Pierre Anguerrand vers 1730.

165 x 105 mm.

Edition originale de la plus extrême rareté, publiée par l’auteur, reliée en maroquin ancien, des poésies de Madame Deshoulières, l’une des célèbres « Précieuses ».

Douée de toutes les qualités du corps et de l’esprit, elle reçut l’éducation la plus raffinée, apprit le latin, l’espagnol, l’italien, la musique, la danse, l’équitation. Elle étudia la poésie sous la direction d’un maître, Hesroult. A treize ans, selon Sainte-Beuve, à dix-huit selon d’autres historiens, elle épousa Guillaume Deshoulières, gentilhomme ordinaire de Condé, qu’il suivit dans la Fronde, s’exilant avec lui à Bruxelles. Restée à Paris, Mme Deshoulières fréquenta des érudits et de beaux esprits : Ménage, Conrart, Benserade, et écouta Gassendi dont elle fit siennes certaines théories (Bayle la cita dans son article sur Spinoza). Rejoignant son mari à Bruxelles en 1655, elle y connut des succès mondains, puis fut emprisonnée pour avoir réclamé trop vivement aux autorités flamandes la pension due à son mari. Libérée et rentrée à Paris, elle se lia avec les meilleurs écrivains et les plus grands noms de la société : Corneille, à qui elle fut toujours fidèle, son frère Thomas, Pellisson, Quinault, Fléchier, Mascaron, La Rochefoucauld, Montausier, Vivonne, Saint-Aignan, Vauban. Elle fut surtout bien reçue à l’hôtel de Bouillon et à l’hôtel de Nevers. C’est de là qu’elle suscita et dirigea la cabale contre la Phèdre de Racine. Elle tenait salon de bel esprit et restait fidèle aux admirations de sa jeunesse.

Lors de la querelle des Anciens et des Modernes, elle prit tout naturellement le parti de Perrault. Somaize l’a mise dans son Dictionnaire des précieuses, sous le nom de Dioclée.

Elle se fit une spécialité de la poésie pastorale et trouva le moyen de composer des idylles ou des églogues sur les événements menus ou grands de la vie de cour, ainsi des « idiles » sur la mort de Montausier, le retour du roi à la santé, la naissance de « Monsieur, duc de Bourgogne », une églogue intitulée « Louis ». Dans ses églogues, ses élégies, ses épîtres, ses chansons, elle chante ses animaux familiers, son chien, sa chatte, ses moutons et ses brebis.

On cite encore dans les anthologies l’églogue célèbre : « Sur les bords fleuris, Qu’arrose la Seine… ». Elle a de la grâce, de l’esprit, de la mollesse, une assez vive sensibilité, une certaine naïveté. Voltaire l’admirait fort.

« Elle a joui longtemps de la première place parmi les femmes poètes » écrivait Sainte-Beuve.

Les œuvres de Mme Deshoulières sont souvent l’écho des jeux d’esprit de son salon, contrepoint parisien de la cour du jeune Louis XIV, que fréquentaient les deux Corneille, Tallemant, La Rochefoucault, le duc de Montausier, Bussy-Rabutin… et Perrault.

« Mais c’est la veine élégiaque et pastorale héritée de l’Astrée qui fera sa fortune au XVIIIe siècle : ses églogues et ses idylles consacrent une poésie sérieuse qui prône la vie innocente et bucolique des bêtes, loin des passions des hommes que l’ambition et la cupidité ont corrompus ».

Cette édition originale des Poésies de l’une de nos célèbres précieuses est fort rare et a toujours été recherchée des bibliophiles, notamment les deux seuls exemplaires cités en maroquin ancien : l’exemplaire en maroquin ancien aux armes de Madame de Chamillart, 1620 F. Or (enchère colossale) à la vente du Baron Pichon et le second exemplaire relié en maroquin ancien – le présent exemplaire – vers 1730 par Anguerrand provenant de la bibliothèque du duc de La Vallière.