Paris, Drouart, 1609.

In-Folio von (2) ff., 258 S., (1) f. Gebunden in flexiblem elfenbeinfarbenem Pergament, doppelter Goldfaden umrahmt die Deckel, vergoldetes Medaillon in der Mitte der Deckel, Reste von Bändchen, glatter Rücken verziert mit vergoldeten Fleurons, Goldschnitt. Einband der Zeit.

321 x 202 mm.

Seltene Erstausgabe dieses wichtigen Werks in der Geschichte der Utopie. Es feiert und bietet eine Synthese zwischen Aristotelismus und Neuplatonismus.

Der Autor, ein Freund von Ronsard, spielte eine bedeutende Rolle am Hof von Heinrich III. und im intellektuellen Leben seiner Zeit. Er war verantwortlich für die Themen der Reden über moralische und intellektuelle Tugenden während der Sitzungen der von Pibrac gegründeten Akademie, deren Mitglieder Baïf, Ronsard, Desportes, d’Aubigné sowie die Marschallin von Retz und Madame de Lignerolles waren. Zuvor war Del Bene zwanzig Jahre lang der Sekretär von Marguerite de France, der Beschützerin der Pléiade, die von Ronsard und Du Bellay besungen wurde. Seine Civitas Veri war sowohl eine Hommage an das Andenken seiner Beschützerin als auch ein Spiegel seiner akademischen Tätigkeiten am Hofe des Königs. Wie ‘Le Songe de Poliphile’ berichtet das Buch von einem Traum: Aristoteles führt Marguerite von Savoyen durch die menschlichen Widrigkeiten in einer Stadt der Wahrheit, die an die Stadt Gottes von Augustinus erinnert. Dieser Traum, verfolgt in einem architektonischen Umfeld, ist charakteristisch für die intellektuellen Strömungen der Renaissance. Dem Autor gewidmet an Heinrich III. bereits 1585, wurde das Werk erst 1609 mit Kommentaren von Théodore Marcile – holländischer Humanist, Nachfolger von Jean Passerat auf dem Lehrstuhl für lateinische Sprache am königlichen Kolleg – vom Großneffen des Autors, Alphonse II Del Bene, Bischof von Albi, veröffentlicht. Er widmete das Buch Heinrich IV.

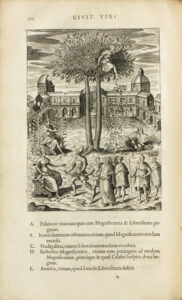

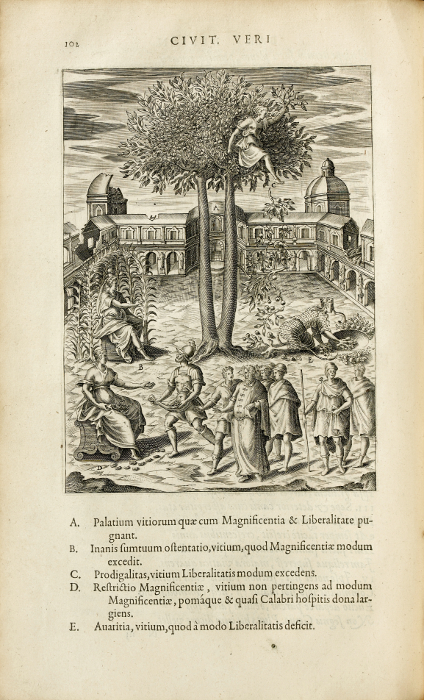

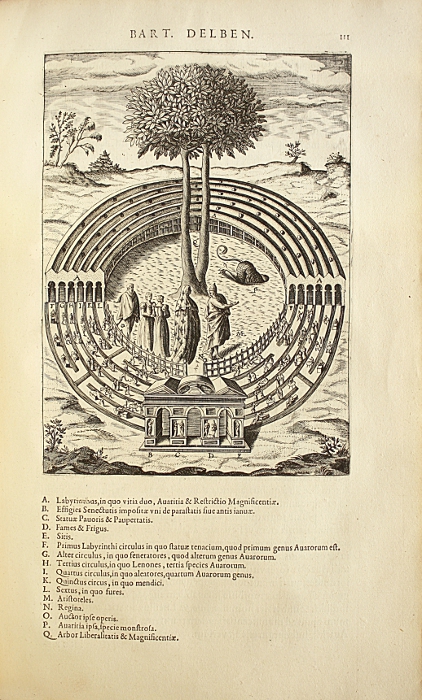

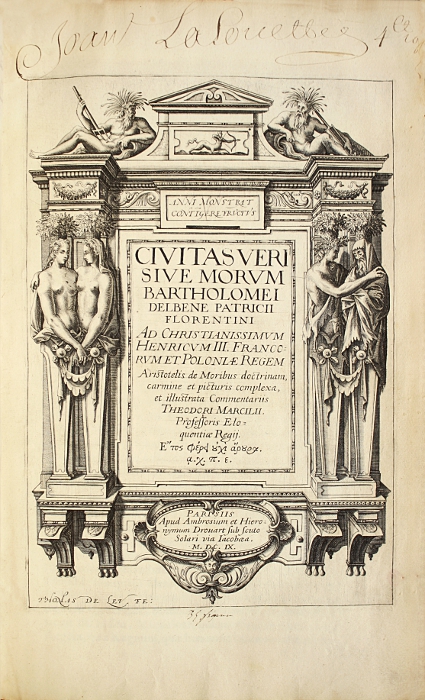

Die prachtvolle Illustration, im ersten Druck, umfasst ein Titel-Frontispiz von Thomas de Leu in Radierung und 33 Radierungen, davon eine auf Doppelseite. Sie bietet einige Ähnlichkeiten mit den Illustrationen, die Le Songe de Poliphile begleiten. Die fünf ersten Platten zeigen sehr schöne Triumphbögen. Die 25 weiteren Platten sind allegorische Figuren der Pilgerfahrt und der Stadt der Wahrheit: “Trophäe in der Mitte eines Palastes, Garten im Inneren eines Palastes, Palast der Laster, Labyrinth der Habgier, Basilika der Bescheidenheit, Palast der Sanftmut, Wohnung der Arroganz mit Wahrsagern, Gelehrten und Mathematikern, Grüntheater der Urbanität, Tempel der Themis, Tempel der Vestalinnen, …. (F.A. Yates, Die französischen Akademien des sechzehnten Jahrhunderts, S. 111-116).

Jeanne Duportal in ihrer Studie über illustrierte Bücher in Frankreich von 1601 bis 1660, Paris, 1914 widmet diesem wichtigen Buch in der Geschichte der Darstellungen der Fiktion 2 Seiten indem sie die Gravuren mit denen von Jaspar Isaac für die Tableaux de platte peinture de Philostrate (1614) vergleicht. « Das Design der Platten scheint einem italienischen Künstler zuzuschreiben zu sein, nicht nur wegen der beiden doppelten Hermen, die den Rahmen im Renaissance-Stil des Titels schmücken, sondern auch wegen einiger Details der anderen Gravuren. Diese ähneln einigen von Jaspar Isaac signierten Seiten, was die Möglichkeit der Zuschreibung an diesen Künstler eröffnet. Auf der ersten Platte spaziert die Herzogin von Savoyen, Marguerite von Frankreich, im Garten ihres Schlosses von Rivoli, während über ihrem Kopf, in Gestalt geflügelter Sirenen, die zwölf Stunden des Tages und die zwölf Stunden der Nacht schweben. Aristoteles kommt in Begleitung des Autors des Buches und bietet der Prinzessin an, sie durch ’seine Stadt‘ zu führen. Man gelangt durch die fünf Tore der Sinne, die so viele Triumphbögen darstellen, mit korinthischen Säulen für den Sehsinn, ionischen für den Geruchssinn, dorischen für den Geschmack, toskanischen für den Tastsinn und gemischten für das Gehör. Platte 8 zeigt den Plan von ‘der Stadt’. Im Zentrum erhebt sich die Festung der drei inneren Sinne: der Gemeinsinn, die Vorstellungskraft, das Gedächtnis. Drumherum sind die Paläste der Tugenden und Laster angeordnet. In einem von ihnen beherrscht die Statue der ‘legitimen Gerechtigkeit’ eine dreieckige Pyramide, deren Flächen Darstellungen des Königs, der Aristokratie und der Demokratie tragen (Pl. 22). Darüber hinaus erheben sich die Tempel der Wissenschaft, der Kunst und der Weisheit (Pl. 29). Am Eingang zu diesem letzten Asyl nimmt Aristoteles von der königlichen Besucherin Abschied. Diese Symbolik erscheint im 17. Jahrhundert seltsam. Doch die Menschen dieses Jahrhunderts hatten daran mehr Gefallen als man denkt .» J. Duportal.

Eine große Vorstellungskraft belebt diese allegorischen Szenen, die in großartigen architektonischen Kulissen und Triumphbögen platziert sind.

„Ein frühes Foliant des siebzehnten Jahrhunderts, das beträchtlichen Stil besitzt… In Form des Typs, in der Art der Anordnung und in der Komposition hat dieses Buch Auszeichnung“. Updike.

Prächtiges Exemplar, in der Epoche in weichem Elfenbeinvelin gebunden.

Herkunft: Handschriftliches Ex Libris Bib. H. Albin.