Das Exemplar selbst beschrieben von Olivier-Hermal gebunden zur Zeit von Rocolet

stammend aus den Bibliotheken Charles de L’Aubespine (1580-1653),

Lang (1925, Nr. 38) und Estelle Doheny mit Exlibris.

La Chambre, Cureau de. Traktat über die Erkenntnis der Tiere, worin alles, was war gesagt für & gegen die Argumentation der Tiere untersucht wird: Von Sieur de la Chambre, Arzt von Monseigneur dem Kanzler.

Paris, bei Pierre Rocolet, Drucker des Königs, 1647.

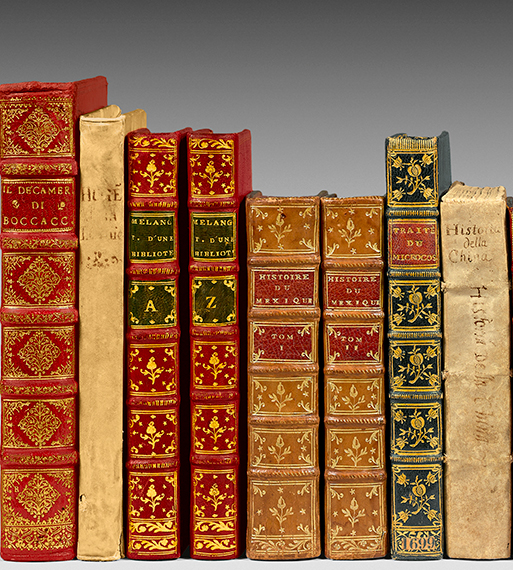

In-4 von (4) Bl., 30 S., (5) Bl. Tabelle, 390 S. Roter Maroquin, mit verschiedenen Goldrahmen verziert, mit goldgepunkteten Lilien und Eckfleurons, Wappen in der Mitte, Rücken mit feinen Nerven verziert, Zierteile, Innenrolle, goldene Schnitte auf Marmorierungen. Einband der Zeit aus derWerkstatt Pierre Rocolet – Antoine Padeloup.

233 x 168 mm.

Originalausgabe, gewidmet Kanzler Séguier, von diesem bedeutenden Text zur Debatte über die Seele der Tiere.

Marin Cureau de La Chambre wurde 1594 in Le Mans geboren.

„Der Kardinal de Richelieu wählte ihn unter den klugen Köpfen der Zeit, um ihn 1635 in die neu gegründete Académie française aufzunehmen. Er war auch eines der ersten Mitglieder der Akademie der Wissenschaften 1666. Ludwig XIV. war so von dem Talent dieses geschickten Arztes überzeugt, Leute anhand ihrer Physiognomie zu beurteilen, dass er nicht nur den Charakter, sondern auch für welche Beschäftigung jemand geeignet sein könnte, dass dieser Monarch oft seine Entscheidungen erst nach Rücksprache mit diesem Orakel traf.

Seine geheime Korrespondenz mit Ludwig XIV. wird im Bd. 4 der ‚Pièces intéressantes et peu connues‘ von M. D. L. P. (de la Place) erwähnt; sie endet mit diesen Worten: „ Wenn ich vor S. M. sterbe, riskiert sie in Zukunft viele schlechte Entscheidungen zu treffen „ ».

„Cureau de la Chambres Traktat ist ein Schlüsselwerk in der Debatte über ‚die Seele der Tiere‘, die sich über das gesamte 18. Jahrhundert hinwegzieht, insbesondere mit Condillac und Buffon“.

„Es ist in einem wahrhaft materialistischen Sinne, dass Marin Cureau de la Chambre einige Jahre nach der Veröffentlichung des ‚Discours de la méthode‘ die Texte von Montaigne neu liest und Charron gegen die Angriffe von Pierre Chanet verteidigt. Der Text des ‚Traité de la connaissance des animaux‘ bleibt in seiner Sprache oberflächlich scholastisch: Der Verstand wird abhängig von der Einbildung erklärt, was im Grunde nichts anderes ist als die These von Aristoteles oder Thomas von Aquin; aber für Cureau wird diese Abhängigkeit auf völlig andere Weise erläutert. Nach Aristoteles und der scholastischen Tradition enthält die Empfindung ‚in Potenz‘ das Urteil, das der Verstand aus den sinnlichen Bildern ableiten kann: Es bleibt, dass weder die Empfindung noch die Einbildung an sich urteilen, dass die dianoetische Fähigkeit erforderlich ist, um aus den sensiblen Daten einen Satz und eine Argumentation zu bilden und dass sie allein das eigentliche ‚Subjekt‘ ist. Es ist diese Nuance, die die Psychologie von Cureau de la Chambre in Frage stellt. Die Frage ist, ob die Tiere urteilen können; Cureau, wie Montaigne, bejaht dies, erklärt jedoch gleichzeitig als guter Anhänger der scholastischen Tradition, dass die Tiere auf Empfindungen und Bilder beschränkt leben: Die Empfindung und die Einbildung müssen daher von sich selbst Urteil und Argumentation produzieren; die gesamte zweite Hälfte des ‚Traité de la connaissance des animaux‘ zielt darauf ab zu zeigen, dass das verbale ‚ist‘ zwischen Subjekt und Prädikat von der Einbildung selbst hinzugefügt werden kann, die so die Fähigkeit hat, nicht nur Bilder zu formen, sondern auch sie zu vereinen. Der dritte Teil geht weiter und zeigt, dass die Einbildungsskraft fähig ist, ebenfalls von sich aus, syllogistische Argumentationen zu bilden, indem sie zwei Aussagen vereint, um eine dritte zu bilden: erzeugt das ‚ist‘, ist die tierische (materielle) Empfindung auch das ‚also‘. Was bleibt dem Menschen übrig? Die einfache Fähigkeit, nicht nur singuläre Begriffe, sondern auch generelle Begriffe zu vereinen…“ (Thierry Gontier, Vom Menschen zum Tier, Montaigne und Descartes oder die Paradoxien der modernen Philosophie über die Natur der Tiere).

„Es ist nicht so, dass die Seele keinen Anteil am ethischen Verhalten hätte, aber die Seele ist kein Prinzip, das das menschliche Verhalten klar von dem der Tiere unterscheidet. Die Seele scheint bei Cureau im Wesentlichen materiell zu sein. Wie Aristoteles in ‚Über die Seele‘ erwähnt er in seinem ‚System der Seele‘ (1664) einen rein intellektuellen Teil der Seele, jedoch ohne jemals deren Merkmale und Handlungen klar zu definieren. Der Rest der Seele, wenn man so sagen kann, ist materiell und nicht ausschließlich dem Menschen eigen. Die Auffassung von der Seele bei Cureau ermöglicht es, die Ähnlichkeiten zwischen Tieren und Menschen noch weiter zu verstärken, da diese beiden wesentlichen Bestandteile des Lebendigen mit Seelen ausgestattet sind.

Diese These von Cureau ist bekannt durch die Debatte, die er mit Pierre Chanet hatte. Der Letzte verteidigt die kartesianische Position des tierischen Automaten, also des Tieres ohne Seele. Cureau hingegen bekräftigt deren Anwesenheit in den Tieren. Die Tiere sind nicht nur auf Augenhöhe mit den Menschen, sondern sie sind ‚mehr als Menschen‘, da sie als Modelle dienen, um die Menschen zu verstehen.

Es ist diese These, dass die Tiere eine Seele haben, die die Idee der tierischen Sitten möglich macht. Die Existenz einer Tiersseele ist die ursprüngliche These, die rechtfertigt, dass Cureaus vergleichende Methode weit über das Physiologische hinausgeht. Im eigentlichen Sinne des Wortes gibt es tatsächlich eine Tierpsychologie und die damit verbundenen Charaktere. Der Weg über die Beobachtung der animalischen Leidenschaften, um die des Menschen zu verstehen, wird zum Beispiel gleich zu Beginn des ersten Satzes des ‚Traité de la connaissance des animaux‘ klar: ‚In der Notwendigkeit, die der Leidenschaften uns auferlegt hat, die Ursachen von Liebe und Hass zu suchen, die zwischen den Tieren bestehen…‘ Eine gründliche Analyse der Leidenschaften erfordert das Zurückverfolgen zu den beiden grundlegenden gegensätzlichen Gefühlen, die das tierische Verhalten leiten. Die Verbindung ist sowohl logisch als auch methodisch und die Assoziation von Ideen ist unmittelbar: Um die Leidenschaften des Menschen zu behandeln, muss man bei den tierischen beginnen und genauer gesagt bei den beiden Polen des gesamten Verhaltens (tierisch oder menschlich): Liebe und Hass. Man kann die menschlichen Leidenschaften nicht analysieren, ohne von den tierischen auszugehen.

Cureau nutzt die Plastizität des aristotelischen Seelenbegriffs, um den Tieren Sitten zu verleihen und beansprucht es: ‚Ich habe mich nicht von den anerkannten Prinzipien der Schule entfernt und wollte nicht wie jetzt schaffen, noch die Fähigkeiten der Seele, die sinnlichen Qualitäten, noch die Bilder der Erinnerung, noch die Erkenntnis der Tiere zerstören.‘

Ob es eine Anspielung auf Descartes gibt oder nicht, wichtig ist, dass der Autor Vorstellungskraft, Gedächtnis und vor allem Erkenntnis bei den Tieren findet. Indem er behauptet, dass sie eine Seele haben, bietet Cureau eine Definition der Seele, die die Grenze zwischen Rationalem und Infra-Rationalem verwischt. Dazu stellt er die Vorstellungskraft als wesentliche Fähigkeit des psycho-kognitiven Apparates aller Bewegungsfähigen Lebewesen dar. Da jede Erkenntnis ein Transport von Bildern ist, jede Erkenntnis eine Art von Vorstellung: ‚Die Vorstellungskraft kann mehrere Bilder formen und vereinen, und folglich… kann sie konzipieren, urteilen und argumentieren‘. Es gibt also nur einen Gradunterschied zwischen menschlichem und tierischem Denken, beide sind Transport von Bildern in der Seele und durch die Seele…

Diese Verwischung der Grenze zwischen menschlichem und tierischem Verhalten (durch die Identifikation des Denkens mit der Vorstellungskraft und durch die Ablehnung des Instinkts) könnte etwas Skeptisches haben, erinnert, auf die Weise eines Montaigne, dass es manchmal mehr Unterschiede von Mensch zu Mensch gibt als von Mensch zu Tier. Aber bei Cureau geht es keineswegs um Relativismus im Anti-Speziesismus. Man sucht tatsächlich nach Modellen, um die menschlichen Leidenschaften zu denken, und der Einfluss bleibt also offensichtlich immer aristotelisch…“ (Marine Bedon, Der Mensch und das Tier im XVIIe Jahrhundert. Eine Tierethik im klassischen Zeitalter?).

Exemplar mit einem prächtigen roten Maroquin-Einband dekoriert mit den Waffen von Charles de L’Aubespine (1580-1653).

Er wurde Richelieu verdächtig, der ihm am 25. Februar 1633 die Siegel in Saint-Germain-en-Laye abnehmen ließ und ihn bis zum 24. Mai 1643 in Angoulême gefangen hielt.

„Endlich befreit, kehrte er nach seinem Haus in Montrouge bei Paris zurück, musste jedoch im März 1645 das Amt des Kanzlers des Ordens des Heiligen Geistes aufgeben. Nach mehr als 17 Jahren Ungnade wurde er am 1.er März an den Hof zurückgerufen und übernahm die Siegel am 2. März 1650; er behielt sie bis zum 3. April 1651 und erhielt den Titel eines Staatsministers. Erneut in Ungnade fiel er im November 1652 nach Bourges ins Exil. ».

Feiner Einband der Zeit aus der Werkstatt Pierre Rocolet – Antoine Padeloup.

„Die Kundschaft von Rocolet, die der Luxuseinbände, war die oberste Elite der Zeit: die Königin, der Kardinal, der Kanzler, ebenso der Doktor Marin Cureau de la Chambre, fähiger Arzt, einfallsreicher Philosoph und produktiver Schriftsteller, stark unterstützt vom allmächtigen Kanzler Séguier. Seine Bücher waren die am reichsten verzierten der Werkstatt “. Raphaël Esmerian.

Das Exemplar ist genau das von Olivier Hermal beschriebene, Tafel 955.

Provenienz: Marquis de l’Aubespine (1580-1653); Lang (1925, Nr. 38); Estelle Doheny mit Exlibris.