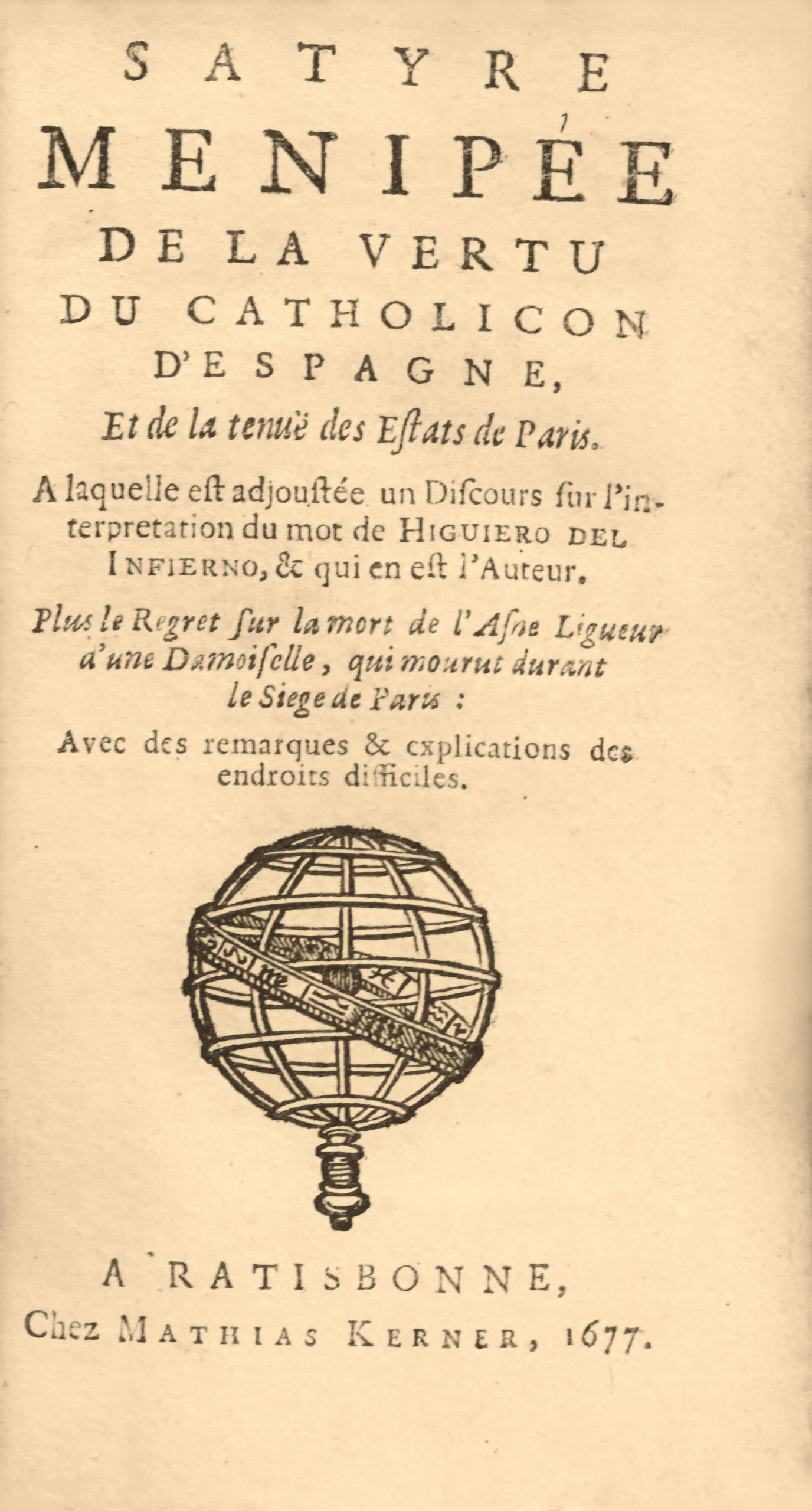

Regensburg, Mathias Kerner, 1677.

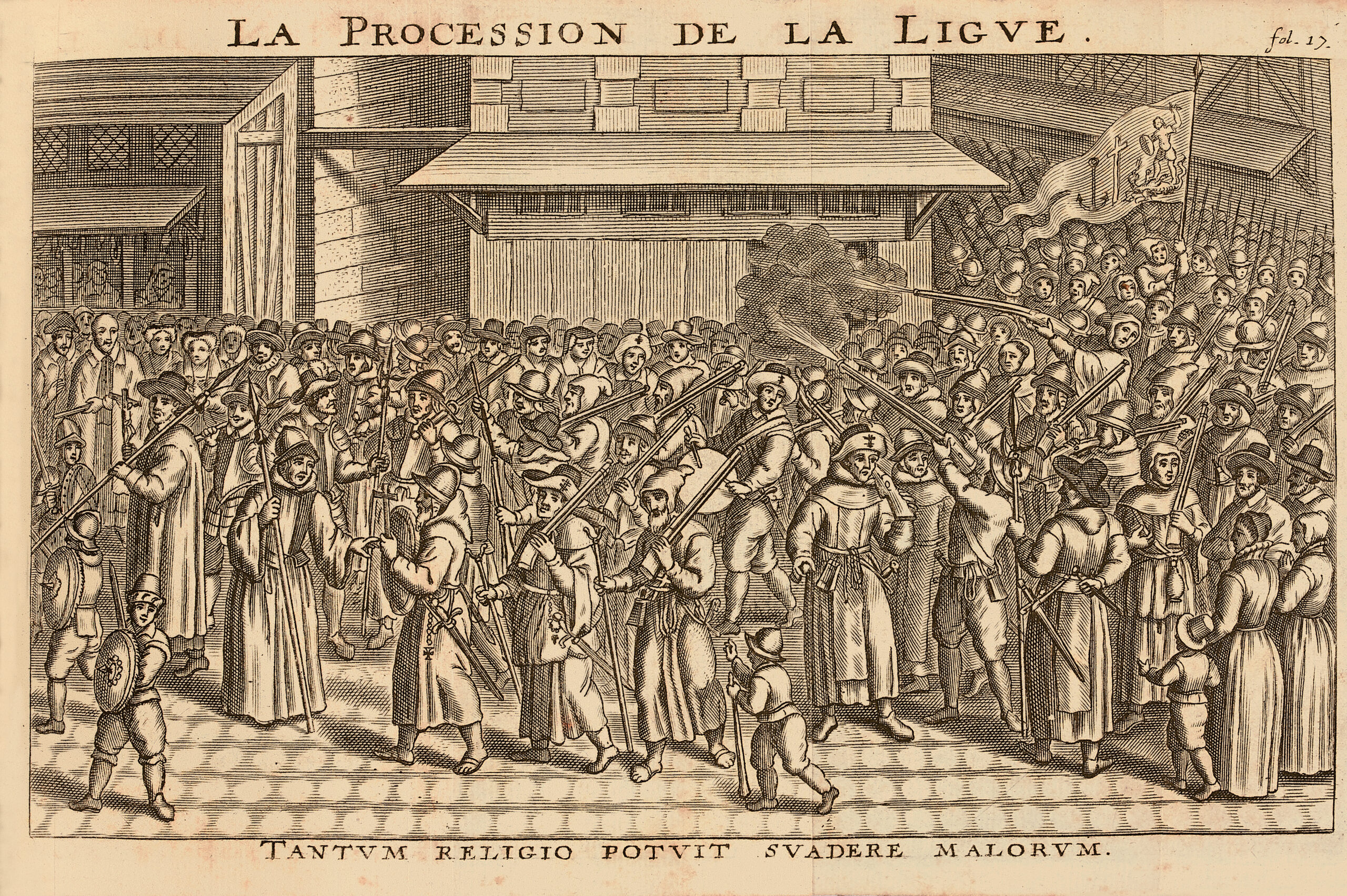

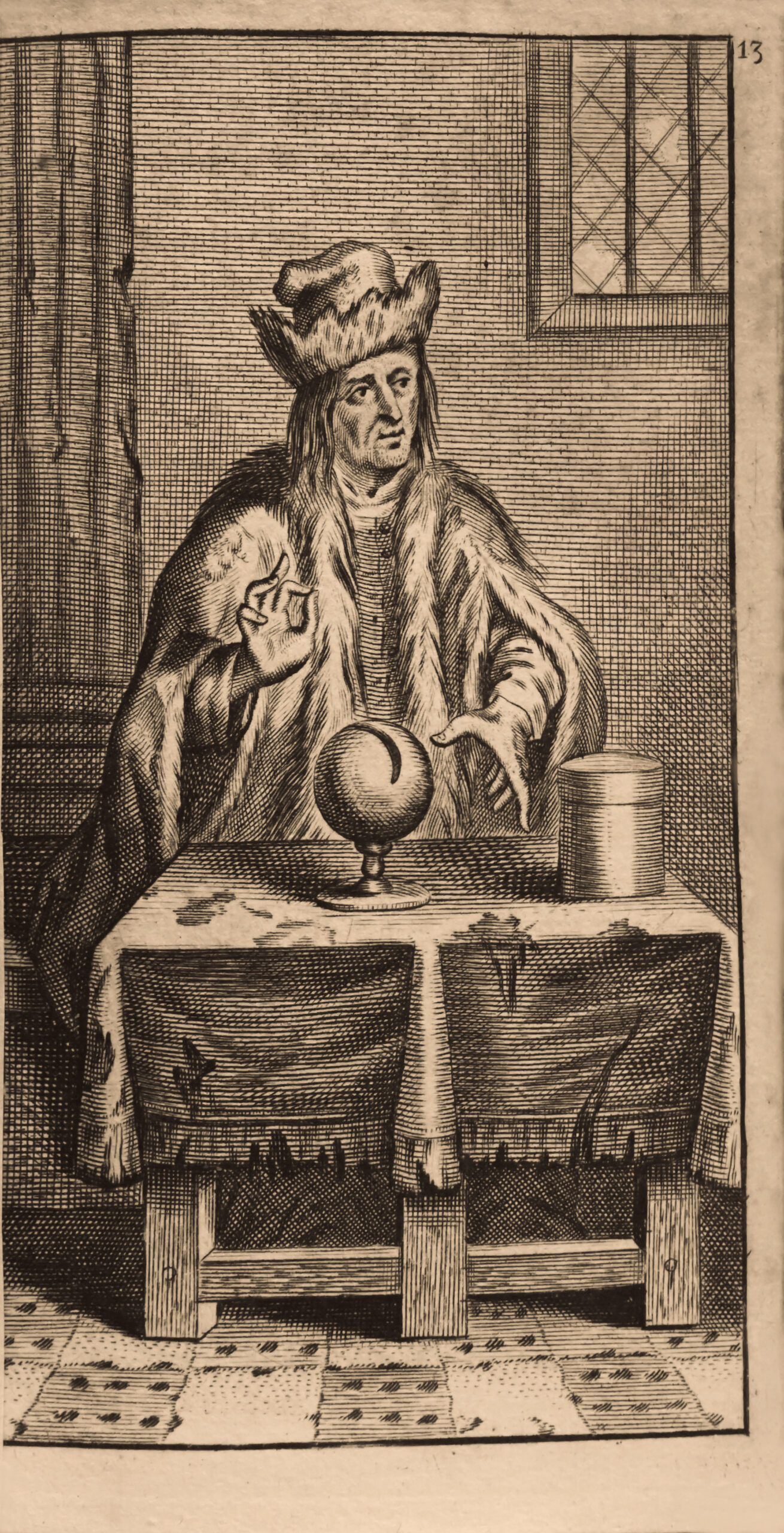

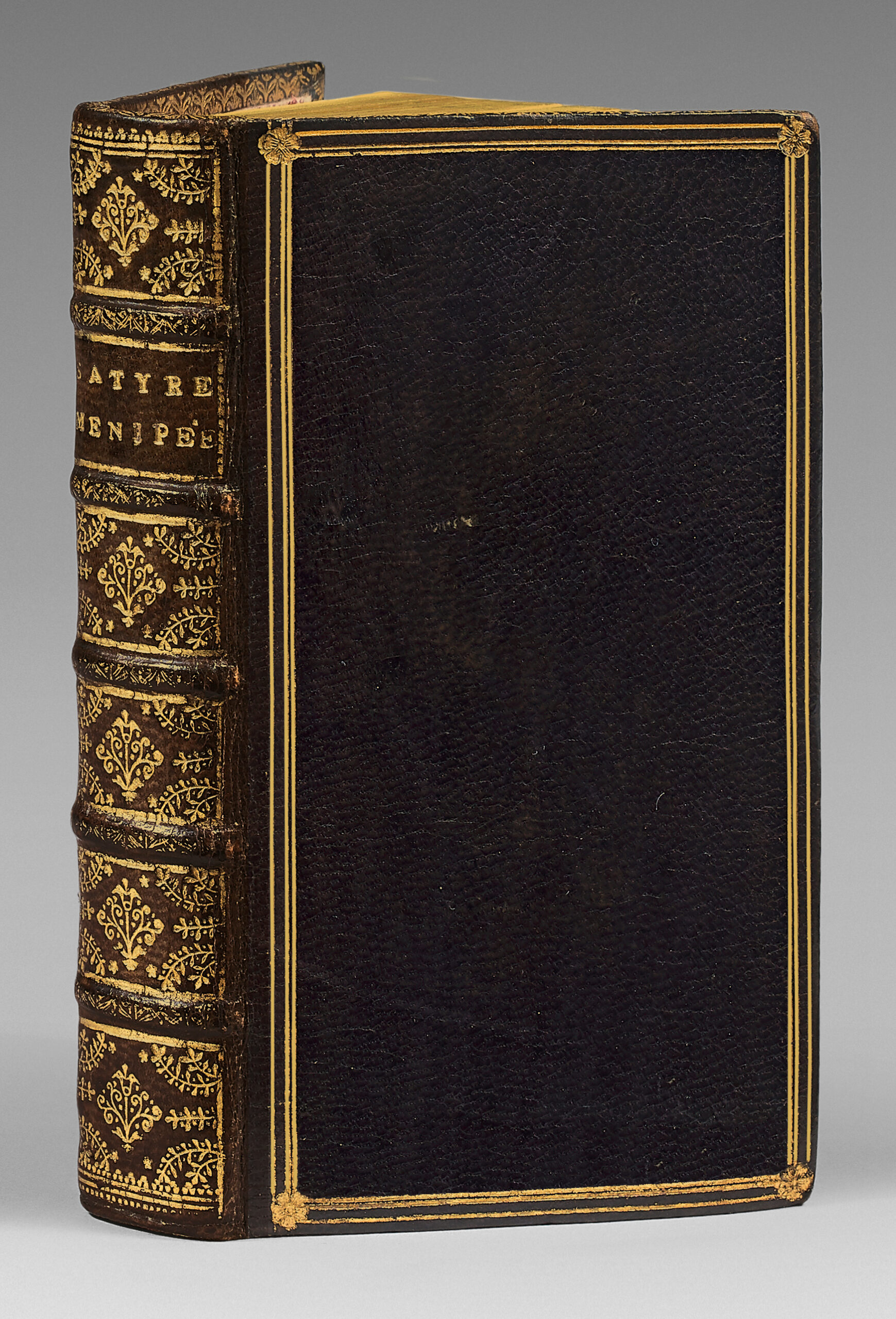

Klein in-12 von 8, 336 Seiten und 3 außerhalb des Textes gravierten, davon 2 ganzseitig und eine ausklappbar, einige Stiche auf etwa zehn Blättern. Vollständig schwarzes Maroquin, dreifach vergoldete Fileten rahmen die Platten ein, Rücken mit erhabenem, reich verziertem Band, dekorierte Schnittkanten, innere Filetrolette, vergoldete Schnitte auf Maserung. Bindung der Epoche.

126 x 70 mm.

Erste illustrierte Ausgabe mit 3 Stichen der Satyre Menippée. Sehr gesucht, „sie gilt als korrekter als die von 1664 und zählt zur Sammlung der Elsevier“

Der Faltstich illustriert „Die Prozession der Liga“.Tchemerzine, II, 397.

Laut J.P. Barbier, „die Satyre Ménippée ist einer jener Texte, deren literarische Qualität ebenso wie ihr historischer und politischer Gehalt sowohl einen außerordentlichen zeitgenössischen Erfolg als auch den Übergang zur Nachwelt, zum Pantheon der Literatur gesichert haben“.

„Seit Rabelais hat der gallische Geist nichts Brennenderes hervorgebracht“, schrieb der letzte Bibliograph dieses Buches, (Yves Cazaux, Revue française d’histoire du livre, Nr. 34, 1982, S. 3).

Charles Nodier, der die Satyre 1824 neu herausgab, bemerkte, dass „der französische Geist und Charakter dort in voller Pracht erstrahlte“. Pierre Champion nannte das Werk: „Buch von großem Patriotismus und solidem gesundem Menschenverstand, das unsere Geschichte zusammenfasst, betrachtet unter dem Aspekt der durch Fremde angestachelten Spaltungen mit dem Ziel, Frankreich zu schwächen“.Ausnützend die Religionskriege, versucht das Haus Lothringen, die Macht an sich zu reißen, unter dem Deckmantel der Heiligen Liga, der allgemeinen Union der Katholiken, die 1576 gegründet wurde. Henri de Guise erhebt Paris gegen Heinrich III. (Tag der Barrikaden, Mai 1588), aber der König lässt ihn ermorden und verständigt sich mit „dem Bären“, Heinrich von Navarra, dem Thronfolger. Die Ligisten werden 1589 in Senlis besiegt, aber Heinrich III. wird seinerseits von Jacques Clément ermordet. Heinrich IV., protestantischer Prinz, muss seinen Thron erobern. Er wird unterstützt von seinen Glaubensgenossen und den Politikern, einer moderaten Partei, die vor allem den Bürgerkrieg beenden will.

Paris wird dann den „Sechzehn“ überlassen, die die sechzehn Stadtteile der Hauptstadt und fanatische Ligisten vertreten, die Terror unter dem Schutz einer spanischen Garnison verbreiten. Der Herzog von Mayenne, der Bruder von Henri de Guise, wird zum Generalleutnant des Königreichs ernannt. Heinrich IV., Sieger bei Arques und Ivry, kommt jedoch, um Paris zu belagern. In der Hauptstadt ist die Unzufriedenheit groß: gemäßigte Katholiken (die Ligisten sind „eifrige Katholiken“), unterstützt vom Parlament, gruppieren sich um einen ehemaligen Marktvorsteher, D’Aubray. Mayenne muss die Generalstände einberufen (1593). Diese Versammlung, die einen König ernennen soll, weigert sich. Bald wird Heinrich IV., um den Frieden zu vollenden, vom Protestantismus abfallen, und Paris öffnet ihm seine Türen.1594 erscheint die Satire Ménippée, eine komische Erzählung über diese Generalstände von 1593. Es ist das kollektive Werk einer Gruppe von Bürgern aus Paris, die glücklich sind, die Niederlage der Liga und den Sieg der Vernunft begrüßen zu können: die Kanoniker Gillot et Pierre Leroy, der humanistische Dichter Passerat, ein Gelehrter, Florent Chrestien, schließlich Juristen, Gilles Durant, Rapin et Pierre Pithou. Die kleinen Verse, die das Werk bereichern, stammen von Passerat et Rapin; die Anrede von Herrn D’Aubray, das wesentliche Stück, von Pierre Pithou. Der Titel erinnert an den kynischen Philosophen Menippus (3. Jahrhundert v. Chr.) und kündigt so eine brutale und burleske Freimütigkeitan.

Es geht darum, den Gegner lächerlich zu machen , indem man ihm eine zynische ou törichteSprache andichtet. So halten die Champions der Liga nacheinander Reden, die sie belasten. Dieses Verfahren wird den Ironisten des 18. Jahrhunderts, insbesondere Voltaire, gefallen. Die so abgegebenen Absurditäten provozieren ein großes Gelächter, im Gegensatz zur Vernunft. Aber man muss den Ton wechseln, und die Anrede von Herrn D’Aubray stellt ernsthaft und sogar beredt alle Gründe dar, die für Heinrich IV. und den Frieden sprechen. Der Autor kennt seine toutes les raisons qui militent en faveur d’Henri IV et de la paix. L’auteur connaît sa Rhetorik; er ist von Cicero genährt und handhabt das Periodenstil, die Apostrophe, den Ausruf und die rhetorische Frage mit Leichtigkeit. Seine Sprache ist voller Kraft, sie hat jene direkte und bildhafte Stärke, die so charakteristisch für das 16. Jahrhundert ist. Das Werk ist sympathisch durch seinen weitsichtigen Patriotismus; mitreißend, trotz seiner Längen, durch seine typisch französischen Qualitäten; eine Ironie voller guter Laune, ein Schwung würdig Rabelais und eine warme Eloquenz im Dienste des Maßes und der Vernunft.

„Die Satyre Ménippée ist ein Schmelztiegel, in dem sich viele literarische Formen und Traditionen vereinen. Sie erinnert an die antike „Satire“, der sie dank einer falschen Etymologie die Freiheit des Auftretens und der Sprache der „Satyrn“ der Mythologie verleiht. Der Begriff der „menippea“ bezieht sich auch auf die Antike, wo dieses Adjektiv ein Werk bezeichnete, das Mischungen aus Prosa und Versen beinhaltete. Diese sind reichlich im Werk von Pithou und seinen Freunden vorhanden: Zitate von griechischen und lateinischen Dichtern, Lieder volkstümlicher Art, die sich über die Beleibtheit von Mayenne oder die Flucht der katholischen Truppen in der Schlacht von Ivry lustig machen. Diese Verse bringen eine „typisch französische“ gute Laune in eine recht düstere Szene und erinnern daran, dass das Heimatland von Rabelais nicht bereit ist, in der Stunde der Buße zu leben, wie es die spanische Strenge oder der Geist des Konzils von Trient wünschen würde. Es fehlen auch nicht die zahlreichen Verweise und Anspielungen auf Rabelais, der der Satyre Ménippée die karnevalesken Themen und Motive anpasst, die der Situation entsprechen. Was letztlich den Erfolg dieses Werkes ausmacht, ist die perfekte Anpassung der literarischen Form an die Ideologie: der siegreiche Heinrich IV. bedeutet den Triumph der religiösen Freiheit (die das Edikt von Nantes, 1598, sichern wird) und der literarischen Freiheit“. D.M.Köstliches und bemerkenswertes Exemplar, mit den Stichen in exzellentem Druck, erhalten in seinem sehr schönen Maroquin der damaligen Zeit.