Amsterdam, J.-Fr. Bernard, 1735.

3 volumes in-12 de : I/ (2) ff., lxviii pp., 362 pp. ; II/ (1) f., 424 pp. ; III/ (1) f., 384 pp., pte. déch. en marge de la p.59 sans atteinte au texte.

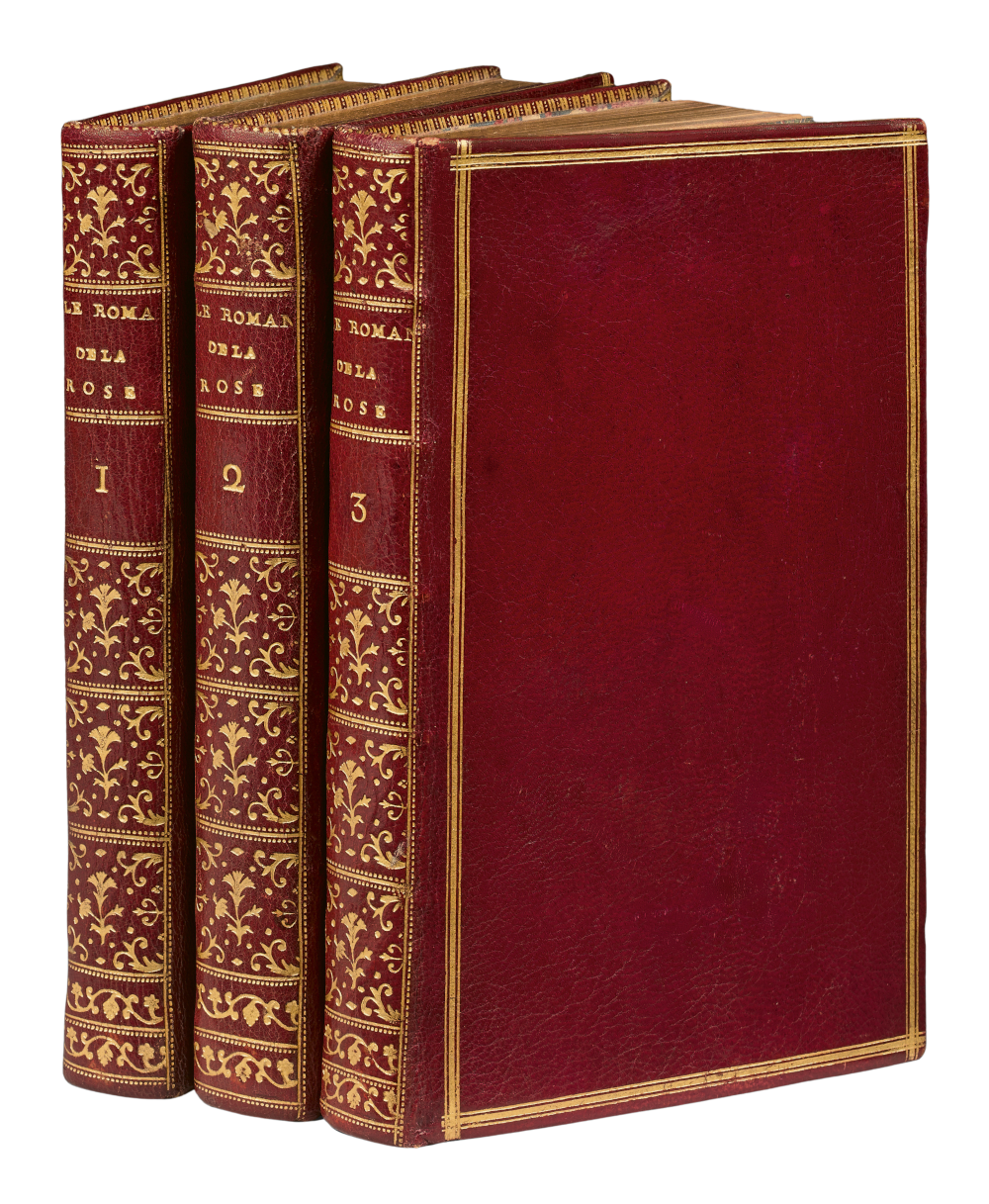

Plein maroquin rouge, triple filet doré encadrant les plats, dos lisses richement ornés, filet or sur les coupes, roulette intérieure, tranches dorées. Reliure de l’époque.

166 x 95 mm.

Rarissime édition du Roman de la Rose imprimée en 1735.

Brunet, III, 1175.

« Le Roman de la Rose, textes de Guillaume de Lorris et de Jean de Meun, sera une des œuvres les plus copiées jusqu’à la fin du XVe siècle : plus de trois cents manuscrits en subsistent. Remanié par Gui de Mori, traduit en flamand au XIIIe siècle, en anglais par Geoffrey Chaucer, mis en 232 sonnets par le toscan Durante au XIVe siècle, il sera finalement mis en prose française par deux fois au XVe siècle. L’une de ces adaptations est de Jean Molinet. Imprimé dès 1480, plusieurs éditions du roman parurent, portant un texte plus ou moins rajeuni. Celle de 1526 est due à Clément Marot. Le succès du roman, peut-être redevable à la continuation de Jean de Meun, a pourtant imposé avant tout les procédés de Guillaume de Lorris. Le songe autobiographique, toutes ses personnifications courtoises se sont répandues dans la littérature, narrative comme lyrique mais aussi dans l’iconographie. Quant à l’encyclopédie de discours, citations et sentences de Jean de Meun, elle était d’abord destinée à des lecteurs lettrés. Ce sont donc des écrivains et des poètes qui en usèrent surtout, citant un certain nombre de hauts lieux du texte, comme le discours de Genius ou les plaintes du jaloux dans le discours d’Ami. Le débat sur le Roman de la Rose qui éclate au début du XVe siècle met en cause uniquement Jean de Meun ; Jean Gerson le distingue soigneusement de Guillaume de Lorris. Et cette querelle est moins littéraire que morale : la lecture trop souvent morcelée que l’on faisait du texte conduit à une incompréhension de son système global ; les morceaux antiféministes ou qui prônent la liberté sexuelle y sont donc entendus pour eux-mêmes. Le roman survivra cependant à cette mise en cause et deviendra même au début du XVIe siècle un réservoir d’exemples linguistiques pour les premières grammaires françaises.

Le Roman de la Rose sera alors érigé en antique chef-d’œuvre national. Sa richesse, aujourd’hui, continue de s’offrir à la glose interprétative des critiques. » (Sylvie Lefêvre).

« Ce qui surprend toujours lorsqu’on aborde le ‘Roman de la Rose’ c’est qu’il soit œuvre d’humanistes, procédant de deux esprits bien différents et explicitant de manière exemplaire l’évolution des esprits. Le poème de Guillaume de Lorris est un art d’aimer, et si tout l’amour courtois, qui va bientôt disparaître, s’y exprime, il est déjà tout imbu des Anciens, d’Ovide en particulier ; celui de Jean de Meun, est une encyclopédie, où l’auteur rassemble en noble discours toutes les données de science et de la philosophie, c’est aussi un ample poème cosmologique.

Ainsi, chacun, dans son genre propre, a réuni tout ce qu’il était possible de rassembler sur deux sujets aussi importants ; mais alors que Guillaume de Lorris se tourne vers un passé, qui bientôt n’existera plus, Jean de Meun entrevoit l’avenir et annonce le XVe siècle humaniste. Par là, ‘Le Roman de la Rose’, œuvre la plus significative de tout le Moyen-Age français, se trouve situé au tournant que prit, entre ses deux dates extrêmes de composition, l’esprit français ; on y trouve, assez singulièrement réunis, deux courants de pensée qui sont en quelque sorte deux constantes principales de la littérature française. »

Superbe exemplaire de cette édition fort rare revêtu d’un délicieux maroquin rouge de l’époque.