Edition originale du « Recueil de testes dessinées par Léonard de Vinci » appartenant au tirage avec la gravure 60 rehaussée de lavis conservé dans sa reliure de l’époque non restaurée.

Références : Louvre, 2003, Léonard de Vinci, dessins et manuscrits, n° 74.

Paris, 1730.

Léonard de Vinci. Caylus, comte de. Recueil de Testes de caractère & de charges dessinées par Léonard de Vinci Florentin & gravées par M. le C. de C.

Paris, chez Mariette, 1730.

In-4. Titre gravé d’après Augustin Carrache et rehaussé de lavis sépia, et 32 planches présentant une à deux têtes de caractère gravées à l’eau-forte par Caylus d’après Léonard de Vinci et Lodovico Cigoli, soit 60 têtes en tout, tirées en bistre, la dernière rehaussée de Lavis sépia. Suivi de 22 pp. et 1 feuillet.

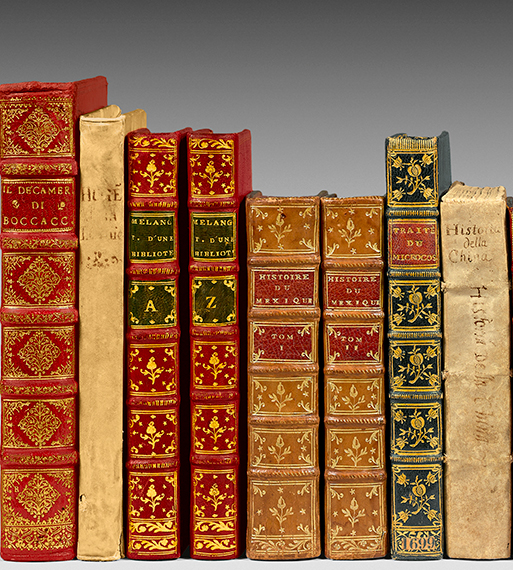

Plein veau marbré de l’époque, dos à nerfs fleuronné, pièce de titre bordeaux, roulette sur les coupes, tranches mouchetées. Reliure de l’époque.

287 x 216 mm.

Edition originale de l’Album Caylus, comprenant 60 têtes d’expression (57 en médaillons circulaires et 3 dans des encadrements carrés ou rectangulaires) signées « C[aylus] ». Chaque figure est numérotée, hormis la dernière qui porte en légende « di mano di Lodovico Cigoli ».

Le comte a gravé ces figures d’après le recueil de dessins de Pierre-Jean Mariette, sauf mention contraire : la pièce 55 est tirée du cabinet du roi et les figures 56 à 59 sont issues du cabinet de Crozat. Les planches sont suivies de la Lettre sur Léonard de Vinci, peintre florentin, à monsieur le C. de C., due à Mariette, puis de deux pages du Catalogue des pièces qui ont esté gravées d’après les Tableaux, ou Desseins de Léonard de Vinci.

En 1730, à Paris, « Aux Colonnes d’Hercule », paraît le Recueil de Testes de caractere et de Charges dessinées Par Leonard de Vinci Florentin et gravées par M. le C. de C., soit le comte Anne-Claude de Caylus. La publication rassemble des gravures reproduisant des visages grotesques alors attribués à Léonard de Vinci. Ces images sont suivies d’une Lettre sur Leonard de Vinci, peintre florentin, a monsieur le C. de C., un texte d’une vingtaine de pages que Pierre-Jean Mariette signe des mots « votre très-humble et très obéissant Serviteur M*** ». À cette introduction est annexé un bref mais précieux Catalogue des pieces qui ont esté gravées d’après les Tableaux, ou Dessins de Leonard de Vinci. Dans cet écrit, Mariette entend décrire la « manière » de Léonard, considérations que le lecteur pourra mettre à l’épreuve, quelques pages plus loin, en examinant les images produites par Caylus. Pour ce faire, l’expert convoque des catégories désormais récurrentes dans la littérature dite artistique. La question de l’imitation de la nature et celle de la représentation des passions humaines sont ainsi passées au crible de la critique. Une démarche analogue entend définir le catalogue des (rares) estampes qui reproduisent les compositions de Léonard : Mariette s’attache à distinguer ce qui relève de la « manière » du maître florentin de celle – qu’il juge souvent peu habile – des graveurs qui ont tenté la traduction des inventions du maître. Ici, passant de la théorie à l’exercice pratique, l’expert s’appuie toutefois peu sur les catégories qu’il avait sollicitées auparavant : il insiste plutôt sur des considérations techniques, comme les lieux de conservation des œuvres interprétées, et avance quelques propos seulement sur la façon avec laquelle sont traités les passages entre la lumière et les ombres.

Les « Teste de caractère et de charges » sont ainsi commentés par Mariette :

Les phisionomies singulieres étant ce qui contribuë le plus à caracteriser les passions, Leonard n’étoit pas moins attentif à en faire une exacte recherche. Lorsqu’il en découvroit quelqu’une de son goût, qu’il voïoit quelque tête bisarre, il la saisissoit avec avidité ; il auroit suivi son objet tout un jour, plutôt que de le manquer. En les imitant, il entroit jusques dans le détail des moindres parties ; il en faisoit des Portraits auxquels il donnoit un air frappant de ressemblance. Quelquefois il les chargeoit dans les parties dont le ridicule étoit plus sensible, moins par jeu, que pour se les imprimer dans la mémoire avec des caracteres inalterables. Les Caraches et depuis eux plusieurs autres Peintres ne se sont gueres exercez à faire des charges que par simple badinage. Leonard, dont les vües étoient beaucoup plus nobles, avoit pour objet l’etude des passions.

Ainsi, pour Mariette, bon lecteur de Vasari, qui, déjà, interprétait les « teste bizzarre » sous cet angle, Léonard reproduit des visages en « chargeant » certains traits, non par jeu (ou par moquerie) mais pour les imprimer dans sa mémoire.

Le Recueil – que Mariette et Caylus destinaient à leurs « amis » – comprend soixante « têtes bisarres », toutes gravées à l’eau-forte par le comte de Caylus (à l’exception du n° 54 exécutée par Charles-Antoine Coypel). Les visages, d’hommes et de femmes, présentés sur un fond neutre légèrement ombragé, sont orientés pour les uns vers la droite, pour les autres vers la gauche. Ils sont présentés individuellement, et non par paires, comme dans d’autres traductions gravées de ces sujets, par exemple dans celles de Hans Liefrinck (vers 1550-1560) ou de Wenceslaus Hollar (vers 1645). Pour la plupart, les visages du comte de Caylus sont intégrés dans un médaillon. Ils ne sont accompagnés d’aucun commentaire, seul un chiffre et l’initiale C, de Caylus, ponctuent le cadre circulaire.

La transcription tend à capturer au mieux le « ductus » du maître ; l’ambition est de suivre le trait de l’artiste afin de mieux faire connaître son art à travers l’estampe. D’ailleurs, les modèles du comte de Caylus sont connus : le graveur traduit un album de dessins à la plume, encre brune et lavis gris (en respectant leurs dimensions), aujourd’hui conservé au Louvre (inv. RF28725 à RF28785). C’est le père de Mariette qui avait acquis ce volume auprès d’un marchand parisien, après 1719. On le sait par Mariette lui-même, qui l’écrit dans ses remarques introductives : « Voilà en quoi consiste le Recueil de Têtes qui vient de passer dans le Cabinet de mon père ». On le sait aussi par une annotation que laisse Antoni Rutgers (1695-1778), amateur et marchand d’art à Amsterdam, sur l’un des exemplaires de la publication de Caylus et Mariette aujourd’hui conservé à Leyde (University Libraries, Special Collections, Art History 21219 B 14 KUNSTG RB : I B1429). Selon Rutgers, les dessins acquis par Mariette père avaient appartenu à Thomas Howard, comte d’Arundel, puis à Sir Peter Lely, peintre de la cour anglaise, puis encore à Van Bergesteyn et à Siewert Van der Schelling, collectionneurs hollandais. Mis en vente à Amsterdam en 1719, ils avaient été achetés par le marchand parisien Salomon Gautier pour la somme de 370 florins (soit 740 livres), puis par Mariette père pour 1 000 livres. Dans sa Lettre sur Leonard de Vinci, Pierre-Jean Mariette avait d’ailleurs lui aussi supposé que les dessins achetés par son père étaient passés par la prestigieuse collection du comte d’Arundel (renforçant de ce fait leur prestige). Son raisonnement n’est pas sans rappeler la démarche mise en œuvre par les chercheurs lorsqu’ils étudient aujourd’hui encore les visi mostruosi de Léonard :

Le Recueil de Desseins de Têtes dont je viens de parler peut avoir appartenu à cet illustre Curieux [Arundel]. Je fonde ma conjecture sur ce que plusieurs de ces Têtes ont été gravées ci-devant par Venceslas Hollar. Vous n’ignorez pas que cet Artiste étoit au service du Comte d’Arundel, et que le riche Cabinet de ce Seigneur lui a fourni la plus grande partie des Desseins de grands Maîtres qu’il a gravez. Il semble s’être attaché par préférence à ceux de Leonard ; sans doute pour se faire honneur à la faveur d’un si grand nom. En effet le nombre des Planches qu’il a gravées d’après ce Peintre, monte à près de cent, qui composent plusieurs suites. Ces Planches sont executées comme tout ce qu’a fait Hollar, avec une propreté infinie ; l’on y pourroit seulement desirer plus de goût, et que la manière de l’Auteur y fut un peu moins déguisée. Cependant parce que ces Estampes viennent d’après Leonard, elles sont encore aujourd’hui fort recherchées des Curieux.

Quoi qu’il en soit, à la mort de Pierre-Jean Mariette, en 1775, les dessins qui avaient servi de modèles à Caylus perdent leur statut d’originaux : enregistré à la vente Mariette sous le n° 787, l’album est acheté pour 240 livres seulement. On sait désormais que cet album rassemble des copies de dessins de Léonard, aujourd’hui conservés dans la collection Devonshire à Chatsworth, feuilles qui ont sans doute en effet appartenu au comte d’Arundel. Comme l’ont déjà souligné Pascal Griener, Cecilia Hurley et Valérie Kobi, il y a quelque chose de paradoxal – voire de cocasse – à cet épilogue : pour Mariette et Caylus, la contemplation attentive de modèles du passé et la reproduction fidèle d’œuvres reconnues comme originales permettent une familiarité avec l’art des maîtres anciens, intimité qui autorise des considérations pertinentes, le fameux « discours fondé en jugement ». Or, c’est à partir de copies, peutêtre d’ailleurs réalisées par un artiste du Nord (les dessins de l’Album Mariette sont aujourd’hui attribués à Constantijn Huygens le Jeune), que les deux experts ont construit leur discours sur le travail de Léonard ! »

Références : Louvre 2003, Léonard de Vinci, dessins et manuscrits, n°74 ; Cohen 623.

Précieux exemplaire en reliure de l’époque non restaurée appartenant au tirage avec la gravure 60 au lavis.